中学校教員が「四者四様」で実践、本物の科学に触れる探究理科の授業が凄い 府中第六中、かえつ有明中、青翔開智中の今

「教員になり、生徒たちの学び合いに重きを置いた授業を行いながら、本来の意味での主体性ってなんだろうと思い悩んでいたとき、井久保先生の探究理科についてのブログに出合いました。それを機に井久保先生や深谷先生の授業を見学したり、青木先生に相談したりしながら、18年ごろから見よう見まねで始めました」

「探究理科」という共通言語はあるものの、実践方法は教員により異なることを知り、それを踏まえたうえで自分ができそうな単元で授業を行っているという。

「22年度は、中1では『物質の変わらない変化』『水に溶けた物質の粒子』、中2では『光があるところにものがある』のテーマで探究理科の授業を行いました。探究においては『問いを立てる力が大切』といわれていますが、そもそも問いを持つ力は子どもたち全員が生まれながらに持っている力であるのに、成長するにつれ、その力が発揮できなくなってしまっているように感じます。問いが出るまで待ったり、周りの友達が出した問いに触れたりすることで、少しずつほぐれていきます」

問いを立てた後、「この実験が本当に理科室で再現できるのかな?」「やってみてもいいのかな?」と思ったとしても、その根底にある、自分の中から湧き出た思いやワクワクを大切にしてほしいと語る松永氏。

最初はシンプルな実験でも、その経過を友達同士で見ながら「次はこうやったらいいんじゃない?」など、問いを膨らませながら探究活動をどんどん発展させていく生徒の様子に手応えを感じているという。

「立てた問いが検証可能かどうか、実験を行う際に条件制御ができているかどうかを自分たちで考えられるようになり、科学的な見方や考え方が育まれているように感じます。今後は、生徒たちが問いを立てる際、リサーチに時間をかけその手助けがうまくできるような関わりを意識していきたいと思います」

「科学者の時間カード」で子どもたちも振り返り

まさに、“四者四様”の中学校探究理科。これら教員たちのコミュニティーに加わり、理科教員とは異なる視点から探究理科の授業を捉え伴走するのが、「子ども時代からのリベラルアーツ」「大人の学びほぐし」をコンセプトにする対話を通じたラーニングコミュニティー「一般社団法人ダイアローグ・ラーニング」代表理事の井上真祈子氏だ。

コミュニティーでの授業実践報告や意見交換の場に、学校教育とは異なるフィールドで教育に携わる井上氏が加わることで、ともすると固定観念に縛られた意見の出し合いになりがちな場が、「子どもたちにとって科学を学ぶことにどんな意義があるのか」「大人たちは子どもの学びをどう支えるか」といった、シンプルかつ深い洞察によって理科の授業を捉えられることができるようになったと教員たちは言う。

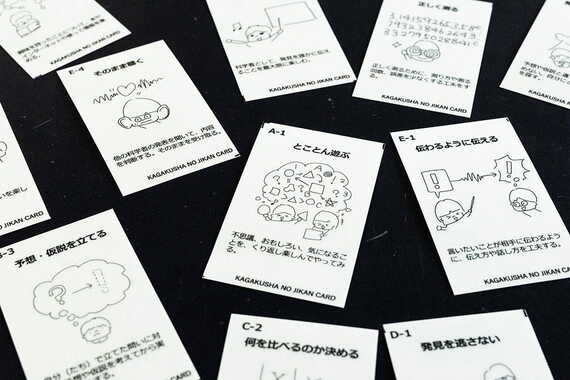

「探究理科」の授業において、教員たちはルーブリックを使って評価しているが、生徒たちが自分の探究活動を振り返り、ブラッシュアップできるような評価ができないだろうかという議論の中で生まれたのが、「科学者の時間カード」だ。

「問いの手がかりを探す」「問いを持つ」「観察・実験を行う」など5つのカテゴリーに分かれたカードには、イラスト(井久保氏が担当)と「何を比べるか決める」「正しく測る」など探究活動を行うときに大切にしたいことがシンプルな言葉で記されている。

実験を始める前にカードを提示してミニレッスンをしたり、探究発表会の後の振り返りツールとして使ったり。子どもたちの“思考の補助線”として、それぞれの教員がそれぞれのタイミングで活用しているという。

不確実性の高い時代を生きる子どもたちには、自分にとって何が大事かを選択して決断する力、物事の本質を見ようとする力、「それって、本当にそうなの?」と考える力、失敗しても粘り強く挑戦する力などが求められている。

局所的な視点ではなく、物事のつながりを連鎖的に考察する「探究理科」には、このような力を育む要素が詰まっている。

(注記のない写真:今井康一)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら