中学校教員が「四者四様」で実践、本物の科学に触れる探究理科の授業が凄い 府中第六中、かえつ有明中、青翔開智中の今

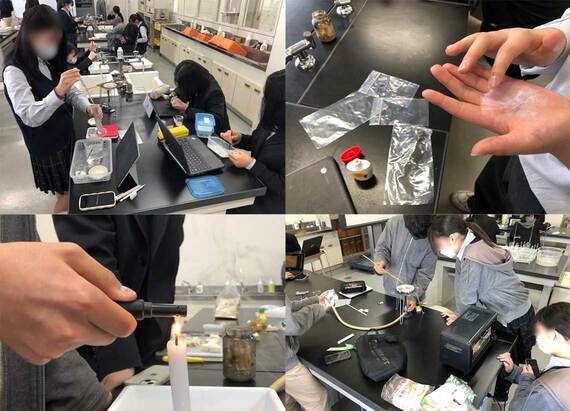

(写真:深谷氏提供)

「酸の濃度によって薬品カプセルが溶ける速度は変わるのか」

「トイレ用洗剤で銅メッキ加工ができるのか」

「ミジンコ(微生物)は水の温度が変わると繁殖の様子はどう変わるのか」

化学でありながら、生物の要素も交ざった壮大な探究活動を行う生徒たち。それぞれの実験に没頭しながらも、周りの友人の様子を見たり、実験の一部をお互いに手伝ったりしながら、ここでも目を輝かせ、躍動していた。

「極論になるかもしれませんが、生徒たちには、何を見ても『なんで?』『どうして?』と周りの大人に聞いてくるような探究心あふれる3歳児になってほしいと思っています。生徒一人ひとりが本来持っているシンプルな問いを素直に出させたいですね。中学生になるまでにいろいろなものを見てきた彼らは、『(問いを)出せたところで、実験にはできないじゃん』など結論を早めに出してしまいがちですが、『でも、ここからできることがあるかもしれない。それはなんだろう』というところまで考え抜いてほしいと思っています」

問いを立てるときは、図書室にある本を活用し、興味を抱いた部分を調べながらテーマを絞り込む時間を設けているという。自分のやりたいことと真摯に向き合う貴重な時間だ。

「生徒たちは、現在は個人ベースで探究活動を行っていますが、複数の生徒でチームになって協働することでどんどん発展していきます。タイミングを見計らってサポートしたり声をかけたりしながら、失敗を恐れない力やチーム探究に発展させていく醍醐味を味わってほしいですね。

前任校の卒業生から、『これまで理科は暗記する科目だと思っていたけど、先生の授業を受けて、そうではないことがわかりました。物事の本質を捉え、それに対して自分で考えて自分で何かをすることが本当の学びなんだと気づきました』と言われた言葉が今でも心に残っています。“自ら学ぶ”楽しさを、より多くの生徒に伝えていきたいです」

探究理科で、学びが「自分事」に

「中学2年で学んだ内容を基に高1で化学を学ぶのですが、定着率がよくないことに課題を感じていました。『テストの前に知識事項を詰め込み、試験が終わると忘れてしまう』という悪循環になっているのではないかと思い、それを防ぐにはどうしたらよいかを考え始めたのがきっかけです」と言うのは、かえつ有明中・高等学校で高校生「化学」を担当する青木孝史氏だ。

かえつ有明中・高等学校理科教諭

(写真:青木氏提供)

前述した「作家の時間」や「探究理科」のコミュニティーでの学び合いを通し、「学ぶ内容を生徒が自ら選んで学んだほうが、知識の定着や授業に取り組む意欲が向上するのではないか」と考えた青木氏は、中学2年の理科を担当していたとき、教科書をベースに「探究理科」の授業を始めた。

「生徒に次のテストの範囲を教科書のページ数で示し、9〜10くらいのグループに分け、ページの範囲の中から自分たちが面白いと思ったことや興味を持ったことについて問いを3つ立ててもらいました。問いの立て方については、『例えばこのような問いが考えられます』と最初にヒントを与えます。立てた問いを全員で見て、同じテーマに興味を抱いた生徒同士でグループに分かれ、実験方法を計画して実験・観察し、最後にポスターで発表を行うという流れです」

実験の時間は、「ミニレッスン」と称して注意事項を説明するが、薬品の扱い方や廃液の処理など安全管理をいちばん大切にしているという。

「途中、何人かの生徒の振り返りの内容を皆の前で発表し、教員として気づいたことを紹介することで、生徒は『なるほど。そういう視点もあるんだ』と新たな気づきにつながっているようです。探究理科の授業実践により、いわゆる“理科の学力”が上がっているのかどうかが実証されているわけではありませんが、授業に対する集中力や提出物のクオリティーは確実に向上し、学びが“自分事”となってきていることを実感しています」

生徒同士の発表会は、グループでルートを決めポスターを見て回る「ポスターツアー形式」で実施。お互いの発表中、どのような工夫がわかりやすさにつながるかに気づき、そこでも学びが深まる。

「ベーシックな理科の知識はしっかり押さえつつ、生徒たちが自ら試行錯誤する探究理科の時間とどう両立させていくのか、そのバランスを考えながら実践していきたいと思います」

自分の中から湧き出た問いやワクワクを大切に

大阪府の公立中学校に勤務後、2022年から鳥取県の青翔開智中学校・高等学校に勤務し中1・中2の理科を教える松永悟郎氏は、自身が中学生の頃から「なぜ授業は先生がたくさん話して、自分たちは黙っていないといけないのか」という疑問を抱いていた。

青翔開智中学校・高等学校理科教諭

(写真:松永氏提供)

無料会員登録はこちら

ログインはこちら