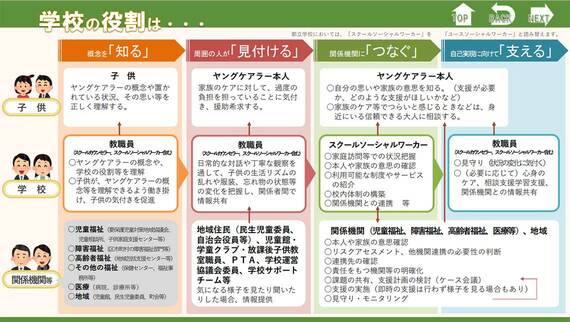

「高校生ヤングケアラー」進学校も相談増、東京都が専門職を通じて支援強化 「ユースソーシャルワーカー」に学ぶ必要な支援

こうした教職員の対応力向上に向けた取り組みを始めてから、「ヤングケアラーについて研修をしてほしい」という要望が中学や高校の校長会などから複数寄せられるようになったという。

「先日も中堅の都立校からの依頼でヤングケアラーについて話をしてきましたが、研修後に『ヤングケアラーと思われる事例について相談したい』という先生の列ができました。電話相談はまだ20件ほどですが、『成績が落ちた生徒に聞き取りを行ったところ、家庭に課題がありそうだ』という進学校からの相談が多いです。これまでYSWはいわゆる進路多様校や教育困難校からの支援要請が多かったのですが、ヤングケアラーの問題に関しては中堅校や進学校からの相談が増えており、困難を抱えている生徒はどの学校にも存在するという実態が浮き彫りになってきています」

高校生には当事者の気持ちを尊重した「慎重な支援」が必要

とくに高校生には、慎重な支援が必要だと梶野氏は言う。小学生なら行動や身なりから担任が異変を察知しやすく声がけも有効となるが、年齢が上がるほど簡単にはいかなくなるからだ。「先生や友達には知られたくない」「学校ではヤングケアラーであることを忘れられる」という当事者の声が少なくないのだという。

「支援をありがたいと感じる子もいれば、お節介だと感じる子もいるのです。関わり方によっては『心の中に土足で踏み込まれた』と捉えられてしまう可能性もあるのが難しいところ。YSWはそんな当事者の気持ちや利益を尊重したうえで、慎重な支援を心がけています。また、親や先生と同じものの見方をしない点も大切にしており、実際、『先生には言えないこともYSWには言える』と学校に来る子もいます。どんな生徒も包み込む、YSWのような第三者が校内にいることはとても重要だと考えています」

梶野氏は今後、YSWを通じて、より生徒たちのSOSを察知できる仕組みをつくり上げていきたいと語る。

(写真:東京都教育庁生涯学習課提供)

「すでに八王子拓真高校でYSWが校内カフェを運営しており、不登校の子が学校に通えるようになったケースも。生徒がいつでもSOSを発信できる居場所を校内につくりたいです。高校生になると、友達の力を借りて乗り越えられることもあるので、居場所のグループダイナミクスで生徒たちの力も引き出せたらいいですね。放課後に校内を巡回して生徒に話しかけるなど、潜在的な悩みをすくい上げていくような動きも強化したいです。また、日本経済の悪化が深刻化した場合には、就労系YSWへの支援要請も増えることが予想されますが、その際もしっかり対応できるようにしておきたいと考えています」

高校生の実態を踏まえて、その主体性を大切にしながらきめ細かく相談や支援を行ってきたYSW。その視点は、早期発見と丁寧な対応が必要となるヤングケアラー支援を考えるうえで、学ぶところが多いのではないだろうか。

(文:吉田渓、注記のない写真:Fast&Slow/PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら