ヤングケアラー追い込む「手伝いは美しい」の呪縛 背景には「ケアを考慮しない働き方」も

お手伝いでは済まされない「重い負担」

――国はヤングケアラーの実態に関する初の全国調査を実施し、2021年5月には支援策も打ち出しました。世界でもヤングケアラーの支援は進んでいるのでしょうか。

先進的な国は英国です。1990年代から英国で支援の取り組みが広がり、オーストラリアやノルウェー、スウェーデン、最近ではドイツなどでも関心が高まっています。日本では、2000年ごろから言葉や概念は紹介されてきましたが、複数の調査からヤングケアラーが決して特殊なケースではないことがわかってきたのはここ5~6年です。ようやく存在が認識されるようになってきた段階かなと思います。

――ヤングケアラーの定義は世界共通なのでしょうか。

国際的には「慢性的な病気や障害、精神的問題やアルコール・薬物依存などを抱える家族の世話をしている18歳未満の子どもや若者」と定義されています。しかし、日本においては、支援が必要な対象として、高齢者や幼いきょうだいの世話や見守りなども含め「年齢の割に重い責任を負い、ケアが必要な家族の世話をしている18歳未満の子ども」と少し広く捉えることが求められると思います。

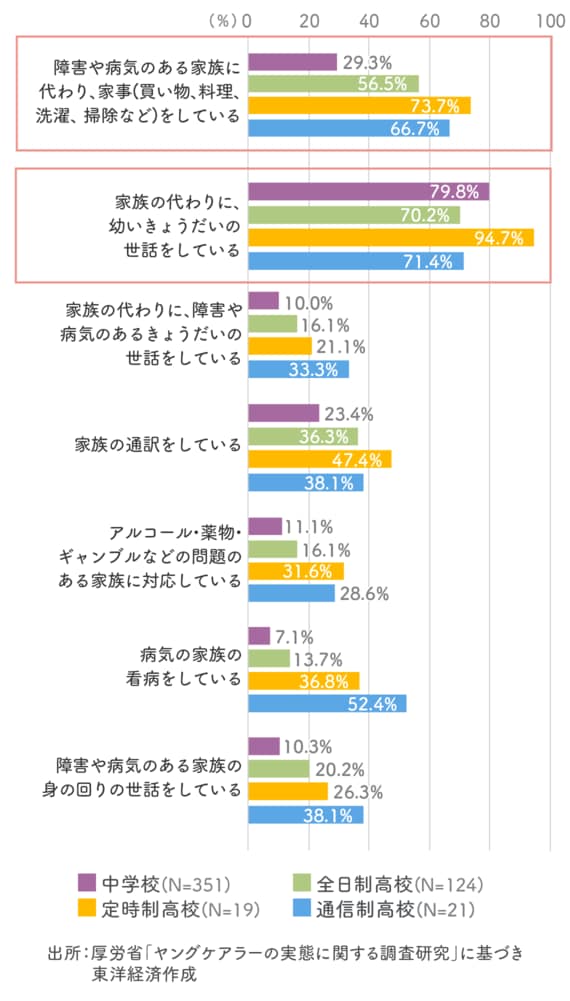

なぜなら日本では、ケアの対象が必ずしも障害や病気を抱える親やきょうだいとは限らないからです。今回の国の実態調査により、予想以上に幼いきょうだいの世話や家事を担っている子どもが多いことがわかりました。しかも、かなりの時間や労力を割き、疲労もたまっている実態が明らかになったのです。これと同様の傾向は、私が過去に関わった新潟県南魚沼市や神奈川県藤沢市での調査でも見られました。

日本では、家事やきょうだいの保育園の送迎、遊び相手などは「お手伝い」と認識されており、それが「よいこと」「美しいこと」だと漠然と思われてきました。しかし、勉強や友達と遊ぶための時間がなくなり、睡眠不足になったり、学校に行けなくなったりという状態は「お手伝い」では済まされないのではないでしょうか。

心理的・物理的負担を経て最後は諦めていく

――改めて、実態調査の結果から見えてきたポイントについてお聞かせください。

今回の国の調査により、さまざまな角度から実態が「見える化」された意義は大きいです。また、県内調査ですが回収率がよかったのが、埼玉県が20年に高校2年生を対象に実施した「埼玉県ケアラー支援計画のためのヤングケアラー実態調査結果」。この両調査を踏まえ、お話しします。

まずは存在率が可視化されました。国の調査では、世話をしている家族がいると回答した生徒は中学2年生で5.7%、全日制高校2年生で4.1%。埼玉県の調査でも、自身をヤングケアラーである、または過去にそうだったと自覚している生徒の割合は4.1%に上り、1クラスに2人弱程度の割合で存在することがわかりました。

また、埼玉県の調査ではケアの対象者は母と祖母が多いことが示されました。日本では昔から家事や育児、介護を担うのは女性であることが多いですが、その女性たちが倒れてしまうと子どもにケアの負担がかかる傾向が見て取れます。祖母が家事を担う1人親家庭で、祖母に何らかのケアが必要になって子どもがケアを担うことになるケースが少なくないことなどもうかがえます。