「メガネ調整と同じ」、学習に困難のある子「オーダーメイド」な学びのつくり方 公立小教諭・井上賞子「方法はきっとある」

※ 東京大学先端科学技術研究センターとソフトバンクによる実践研究プロジェクト

アナログにはない、ICTの学習における強みは「音」

――学習支援にICTを活用しようと思ったきっかけを教えてください。

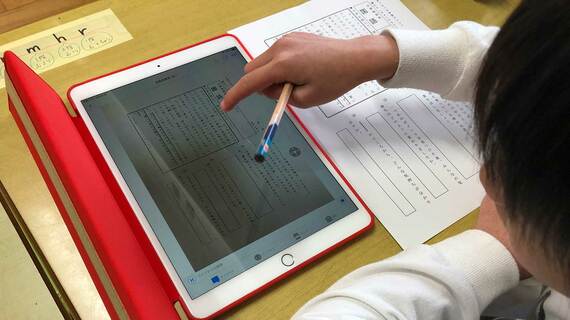

学びにくさのある子どもたちのために、以前からいろいろな方法を試して教材開発をしており、その一環でパソコンや学習ソフトも使い始めました。パソコンをはじめICTツールの強みは音が出ることと、反応が返ってくること、そして反復が苦手な子も楽しく繰り返せること。しかし、昔のパソコンはノート型のものでも大きく、パソコンがある場所に子どもが移動する必要があり、学習の中に滑らかに反映される状態ではありませんでした。

島根県安来市立荒島小学校 教諭

島根県立公立小の通常学級、通級指導教室の担当を経て、現在は特別支援学級の担任。特別支援教育士、「魔法のプロジェクト」マスターティーチャー。著書に『学びにくさのある子への読み書き支援 いま目の前にいる子の「わかった!」を目指して』(Gakken)、『読めなくても、書けなくても、勉強したい』(ぶどう社)など

そこで使い始めたのが、持ち運びがしやすく学習系のソフトも充実していた任天堂DS です。DSはタッチパネルで書き込めるし、音によるフォローが可能。文字のお手本を見てもどう書けばいいかわからない子でも、動画で書き順や書き方を把握しやすいのです。ただ、パソコンソフトと同じくDSソフトも高価なので、東京に用事があるたびに中古ソフトのお店で使えそうなソフトを何時間もかけて探し、自腹で購入していましたね。

──学習における困り事をICTで支援する「魔法のプロジェクト」に、2011年度から参加されています。

日本でiPadの発売が始まった当時、私の周りにはiPadを売っているお店はありませんでした。しかし、DSを活用していたので、タッチパネルかつたくさんのアプリを安価で入れられるiPadは絶対に学習に使えると確信しました。その頃の「魔法のプロジェクト」は特別支援学校が対象でしたが、iPadを活用するというので、「特別支援学級の教員が応募してもいいですか」とお願いし、ラッキーなことに選んでいただいたのです。

──先ほど、ICTツールの強みは「音が出ること」とおっしゃっていましたが、具体的にはどういうことなのでしょうか。