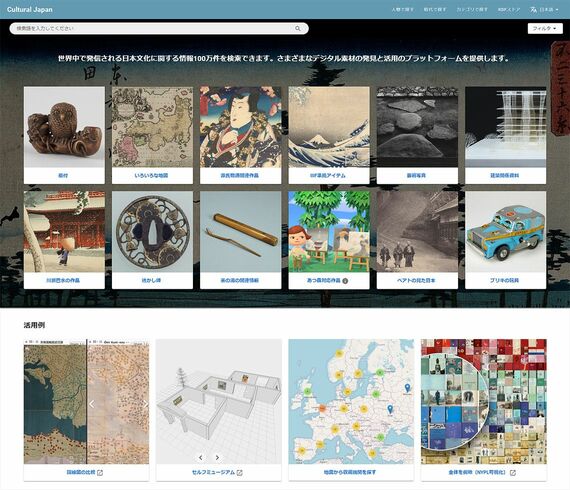

世界の日本美術を集約したデジタルアーカイブ 自分だけのバーチャル博物館をつくる機能も

教育現場での活用も期待できそうだ

カルチュラル・ジャパンの機能は、ユーザーの探究心を刺激するはずだ。例えば、「織田信長」で検索をすると、関連する古書や古文書、版画、絵画などが表示され、作成された時代区分や場所、収蔵機関などで絞り込むことが可能。本能寺の変を描いた絵画を掲出すれば、類似する画像や似たようなタイトルのアイテムも一覧で把握することができる。1つの検索結果から、さらに条件を変えながら絞り込み、あるいは広げていくことで、思いがけないアイテムにたどり着くことがあるかもしれない。

事実、発見もあった。「江戸幕府が作成を命じた天保国絵図の近江国について、国立公文書館所蔵の正式版とは別に、おそらく前年に作成された下図と思われる地図をスタンフォード大学図書館が所蔵していたのです。2つの地図を並べて比較してみると、記載内容の微妙な差異から新たな発見がありました」。こう語るのは、カルチュラル・ジャパンの立ち上げメンバーの1人、国立情報学研究所教授の高野明彦さん。「この下図が米国にあることも知られていませんでした。誰でもこうした発見が可能になるでしょう」と続ける。

海外の博物館や美術館までも対象とするカルチュラル・ジャパンならではの特徴が、ここにある。約100万件のうち約77万件は国内機関のアイテム。残り約4分の1は、大英博物館やメトロポリタン美術館、アムステルダム国立美術館のほか、EUにおける文化遺産のデジタルアーカイブ「ヨーロピアーナ」、米国デジタル公共図書館「DPLA」など世界各国のデータベースから日本や日本人に関連するアイテムの情報を集約している。

時代や空間を超え、同じテーマのアイテムを比較検討することで、より深い学びにつなげることができる。そうしたデジタルならではのメリットを享受するための工夫が、細部に施されている。