なぜ慶応は2026年までに「大学発スタートアップ300社創出」を目指すのか? 「経営のプロ人材」確保のためビズリーチと連携

「大学発スタートアップ企業数」、私立大の首位は慶応大学

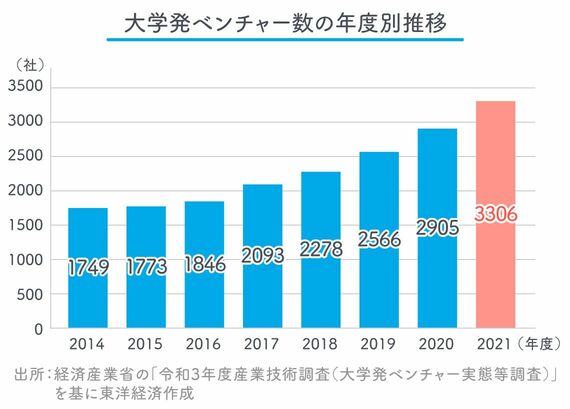

産業競争力強化法が施行された2014年以降、大学発スタートアップの数は7年連続で増加している。経済産業省の「令和3年度産業技術調査(大学発ベンチャー実態等調査)」によると、21年度の大学発ベンチャー数は3306社となり、企業数および増加数は過去最多となった。

22年3月に経団連が公表した提言「スタートアップ躍進ビジョン」では、27年に起こすべき変化の1つに「大学を核としたスタートアップエコシステム」が盛り込まれた。さらに同年11月には、政府が「スタートアップ育成5か年計画」を発表、27年度にスタートアップへの投資額を10兆円規模にすることや、スタートアップ10万社創出などを目標に掲げている。

こうした潮流の中、ディープテックを活用する大学発スタートアップへの期待はますます高まりそうだ。その創出を先導する例としては東京大学などの国立大学が思い浮かぶかもしれないが、私立大学も健闘している。前述の経産省の調査によると、21年度に私立大の中で最もスタートアップ企業数が多かったのが、175社の慶応大学だ。全体の順位としては5位だが、前年度の90社から85社増え、増加数では1位となった。

慶応大学は、私立の中でもいち早く、2015年に「慶応イノベーション・イニシアティブ」(以下、KII)という大学ベンチャーキャピタル(以下、VC)を設立し、スタートアップ創出に力を入れてきた。大学VCとは、主に大学の研究成果の社会実装を目指すスタートアップに対して投資や支援を行う投資会社のこと。KIIは株式会社として設立され、資本金は1億円。大学傘下の慶応学術事業会が8割、国内証券最大手の野村ホールディングスが2割ほど株主として出資している。

設立直後の16年に立ち上げた1号ファンドでは45億円、20年の2号ファンドでは103億円を集め、これまで合計約150億円、45社のスタートアップ企業に投資。うちクリングルファーマ、坪田ラボ、Institution for a Global Societyの3社が東証グロース市場に上場を果たしている。

(写真:坪田ラボHPより)

「慶応イノベーション・イニシアティブ」のミッションとは?

そんな同社の代表取締役社長と慶応義塾常任理事を務めるのが、山岸広太郎氏だ。国内ソーシャルゲーム大手のグリー元副社長で、まさにスタートアップ起業家としてキャリアを形成してきた人物である。慶応大学経済学部卒業後、出版社の日経BPやウェブメディア「CNET Japan」の初代編集長を経て、04年にグリーを共同創業。同社副社長として事業部門などを10年以上統括し、東証1部(現・東証プライム)上場まで導いた経歴を持つ。

慶応義塾 常任理事(財務、募金、起業家教育・支援担当を兼務)

慶応大学経済学部卒業後、日経BPに入社。その後、米CNETの日本法人設立に参加し「CNET Japan」の初代編集長を務める。2004年にグリーを共同創業して副社長に就任、現在は非常勤の取締役。15年に慶応イノベーション・イニシアティブを設立し、代表取締役社長に就任。21年より現職。日本ベンチャーキャピタル協会にて理事および産学連携部会長も務める