なぜ慶応は2026年までに「大学発スタートアップ300社創出」を目指すのか? 「経営のプロ人材」確保のためビズリーチと連携

そこで今回の連携では「慶応版 EIR(客員起業家)モデル」と称し、研究者に伴走して起業をリードする副業・兼業の客員起業家を、ビズリーチを通じてマッチングすることにしたのだ。

慶応大学では以前にも、塾長室で経営企画を担う人材とイノベーション推進本部の人材を、ビズリーチを通じて公募したことがあるが、いずれも700人超の応募があった。

「ビズリーチも、1つの職種にこれほどの応募があるのはまれなので驚いたといいます。応募者から『副業ならやりたい』『こういう案件はもっとないのか』といった声があったことも踏まえ、今回の客員起業家の募集につながりました」と、山岸氏は言う。

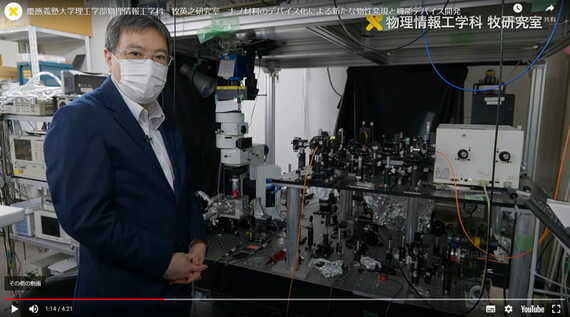

第1弾として22年12月、理工学部物理情報工学科教授の牧英之氏が客員起業家を公募。「ナノカーボンを用いた新しい集積光デバイス」の世界初の実用化を目指すという、かなり専門的な分野の事業化だが、約190名に上る応募があった。応募者の年齢は、20~60代後半までと幅広く、40代以下の若手・中堅層と50代以上のベテラン層が半々。また、業種・職種も、事業会社、コンサルティングファーム、ベンチャー企業、経営者、個人事業主などさまざまだったという。

(写真:牧研究室紹介動画より)

「4月までには採用を決定する予定です。採用された方には、まず副業・兼業で関わっていただきますが、事業化が見込めれば、将来的にはフルタイムの専業に切り替えて従事していただきたいと考えています。また、時期は決まっていませんが、第2弾公募も検討しているところです」

慶応大学は、26年までに慶応発のスタートアップ企業を300社創出することを目指している。足元では、税理士や公認会計士といった士業が集まる複数の三田会と連携し、慶応大学関連スタートアップに対して支援プログラムや専門家相談を提供する計画のほか、アクセラレータープログラムの実施、競争力の源泉となる知財戦略などについて検討を進めているという。

山岸氏は、今後の展望と課題についてこう語る。

「大学は合議制で権限も分散されているため、企業のようなマネジメントや変革をしようと思うと困難が伴います。そのため大学の総体としての意思をどうつくっていくのかは、課題です。また、正直なところ、これまでは大学とVCがうまく接続できなかった部分もありましたが、VC代表 兼 常任理事という立場を生かして大学とVCを一体的に運営し、研究シーズの事業化に対して切れ目のないサポートを行っていきたい。慶応の既存のスタートアップは広義で言えばウェルビーイング。今後はさらに、多様な社会課題を解決できるディープテックスタートアップをたくさん輩出したいと思っています」

(文:國貞文隆、注記のない写真:慶応義塾広報室提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら