「全国校則一覧」サイトつくる高校生が「校則は社会課題の教科書」と語る理由 1400以上の公立高等学校の校則をウェブで公開

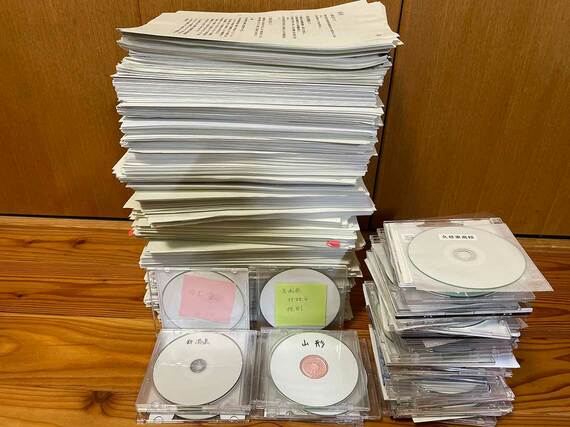

しかし、校則を集めるのは、決して楽な作業ではない。例えば、校則データはなるべくCD-Rでの提供を自治体に依頼するが、紙でしか対応できないと言われる場合も少なくないという。対応も、自治体によってばらつきがある。

「ある県では、県庁内に校則を保管していないという理由で不存在を理由にした不開示決定を出されて驚いたことがあります。一方、愛知県のように、費用を取らずに情報提供の形で対応してくださる場合もあります。自治体によって対応が大きく変わることを実感しています」

(写真:神谷さん提供)

校則をデータベース化することでいろいろなことも見えてきた。

例えば、就職する生徒が多い商業高校や工業高校は校則が厳しい傾向にある。当初は偏差値の低い学校の校則が厳しいと思っていたが、偏差値による差異はあまりなかった。また、「全日制で校則がない学校の多くに、『自由を獲得した結果、本校には校則がない』といった内容の記述が見られ、学生運動が盛んだった頃の歴史が感じられます」と、神谷さんは説明する。そのほか、地域性も見られるという。

「靴の色を指定する地域もあれば、そうでない地域もあります。免許を取らない、乗らない、買わないというバイク利用を禁止する“三ない運動”をスローガンにしている地域が今もあります。このように、地域性はありますが、過去にPTAや学校の要望でつくられた校則が、今の時代にそぐわなくなっている例は全国で見られます」

中学生のときに入手した中学校の校則と比べると、高校よりも中学校のほうが校則は厳しい印象だという。例えば、日焼け止めを使うに当たって、生徒指導の教員の許可や医師の診断を求める中学校もある。

一方、高校では中学校に比べ、旅行届の提出を求める校則が圧倒的に多いそうだ。「家族旅行なども含めて学校外のことまで把握する必要性はどれだけあるのか、実際どのくらいの生徒がちゃんと旅行届を出しているのか気になります」と神谷さんは言う。

Change of Perspective代表

2021年からウェブサイト「全国校則一覧」を運営

(写真:神谷さん提供)

神谷さんは、「校則は社会課題の教科書」だと表現する。毎日学校に通うことを美徳とする皆勤賞や、男女で差異のある服装・頭髪の規定などが顕著な例だという。

現在、働き方改革の流れやコロナ禍による社会の変容などから、無理せず心身の健康を重視する価値観が主流になりつつある。そのため、「多様化する生徒の心身に配慮するためにも、皆勤賞は必要性を問いたい」と神谷さんは指摘する。

また、ほとんどの学校で服装や頭髪の規定があるが、男女別に靴下の色の指定があったり男子は長髪禁止だったりと、性別によって規定が異なることにも疑問を感じるという。「規定は男女別に設けるのではなく、同じにすべき。また服装をフリーとする企業も増えており、徐々にでもよいので、学校もTPOに合っていれば制服も含めて服装は自由となるべきではないでないか」と神谷さんは考えている。

「世界ではジェンダーや多様性などが尊重される流れにありますが、日本はまだまだといわれます。とくに学校は保守的でアップデートが遅く、校則も変わることがほとんどありません。学校は社会の縮図であり、校則がまさにその象徴となっているのではないかと思います。学校や先生たちと、この時代を生きる高校生たちとの間で大きなギャップが生まれています」