戸田市・美女木小「対話を軸」に組織改革、全員が自分事となる校内研修に転換 研究授業中心の研修を見直して起きたこと

保護者や地域の人を巻き込んだ研修の成果は?

夏休みに美女木小学校で行われた校内研修を見学した。会場である体育館には約40人超の参加者が集まり、教員だけでなく、PTA役員や学校応援団、学校運営協議会などに関わる地域の人々の姿もあった。

「NPO法人 学校の話をしよう」が中心となって行われた今回の研修は、美女木小学校の子どもたちの未来について話す「対話ワークショップ」だ。

この研修は教員同士では初期に行われた内容だが、今回は学校外の人も参加し、開催されることとなった。

最初に行われたのは「チェックイン」。会場内にいるできるだけたくさんの人と、提示された3つの質問について話す。このとき話したのは、「給食で出るとうれしい食べ物」「子どもの頃に熱中した遊び」「子どもの時の将来の夢」とたわいもないこと。このウォーミングアップがあるおかげで、緊張がほぐれ、この後の話しやすい関係をつくることができるという。

本題の対話の時間は、ここからスタート。それぞれが「美女木小学校の子どもたちが大人になった時に、どのような人になっていてほしいか」について自分の考えを紙に書き、紙を見せ合いながら考えの近い人とグループをつくっていく。

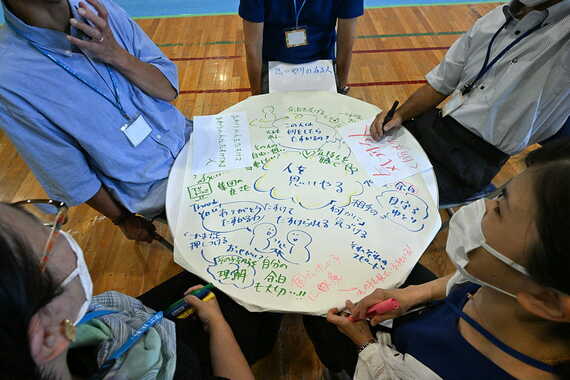

グループになったら「子どもたちの成長にとって必要となる関わりや環境」について意見を交換。円座になった人々のひざの上に乗せるとテーブルのようになる「えんたくん」に話した内容を書き込んでいく。同じ立場の教員同士でも考えはさまざま。どのような大人になってほしいかも、「自己肯定感のある人」「人を思いやれる人」「夢中なことがある人」など多種多様だ。

ここで大切なのは相手の意見を否定せずに、きちんと最後まで聞くこと。それにより対話を通して相手の考えや価値観を理解することができるという。

印象的だったのが多くのグループが成長にとって必要となる環境について、「人に助けを求められる」「顔や目を見て話せる」「コミュニケーションが取れる」など、対話の大切さを重視していたことだ。

研修の最後は付箋に、「子どもたちの成長にとって必要となる関わりや環境について、自分は今どのような関わり方ができるか」を記し終了。開始前と比べて、会場の雰囲気が和やかになっていた。