ICT教育「先進的な自治体」と残念な自治体の差 熊本、広島、奈良、鹿児島、戸田…の共通点

GIGAスクール構想は荒療治、ICT教育が進まなかった理由

「実は、これまで国は地方交付税を使って、学校のICT化を進めようとしてきました。しかし、それに対して地方自治体の動きは鈍いものでした」

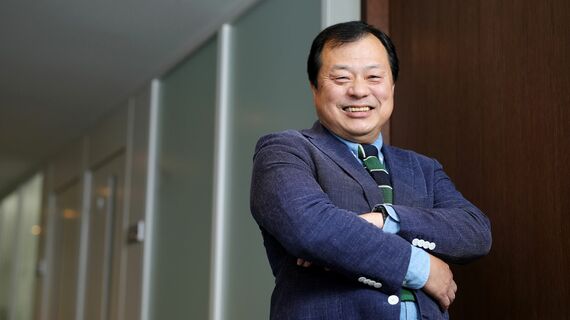

こう話すのは、ICT活用の先進的な取り組みで知られる熊本市や戸田市(埼玉県)などにおいてICTの活用アドバイザー、コンサルティングを務めてきた経験を持つ情報通信総合研究所の平井聡一郎氏だ。平井氏は、2019年3月から国の政策として始まった全国の小中学校で1人に1台の端末と通信インフラを整えるGIGAスクール構想を評価する一方、「荒療治」でそうせざるをえなかったと苦言を呈する。実際、GIGAスクール構想が始まった後も、自治体の動きは遅く、なかなか進まなかったと振り返る。

「まず、その理由として挙げられるのが自治体にはICTの専門家がいないことです。さらに従来型の“チョーク&トーク”といった教えることが主体の授業にどっぷりとつかってきた学校には、変化を嫌う体質がある。とくに中学校では『教科』ごとの縦割り意識が強く、ICTは教科の専門性を壊すものと懸念する教員も少なくなかったのです」

どんな端末やアプリを導入すべきか、自治体側に知見がないのはもとより、きちんとした基準がないのも問題だという。自治体では、機器の購入やインフラ工事に際して入札が行われるが、企業は入札に勝つためにどうしても売りやすいものを売ってしまう。時にはオーバースペックなものを学校が買わされてしまったり、それが子どもたちにとって本当にいいものかわからないまま見切り発車で導入されてしまうケースもあったという。

そこでGIGAスクール構想では、国が必要なスペックを提示して、最適な端末を適切な価格で提案してもらう形を取ったというわけだ。だが、数年かけて浸透させるつもりがコロナ禍で早まってしまったために、スピーディーに導入が進む一方、慌てて整備することによる課題も出てきている。

「GIGAスクール構想では、情報端末は5年程度、Wi-Fiは10年ほど維持できることを想定しています。情報端末については当初、4万5000円で調達可能な基本パッケージに、各自治体の取り組み状況に合わせて応用パッケージを準備する二段構えで臨みました。しかし財政難の自治体に対応するため、まずは基本パッケージでの整備を進める方針を取りました。しかし、新型コロナへの対応で、オンライン授業、動画視聴が求められるようになると、一部の端末が要求されるスペック増に耐えられるか、整備されたアプリで十分だろうかという点が問題になってくると思います」