公立高進学の新たな選択肢「地域みらい留学」で見えてきた興味深い変化 多様性高まり、受け入れる高校や地域も活性化

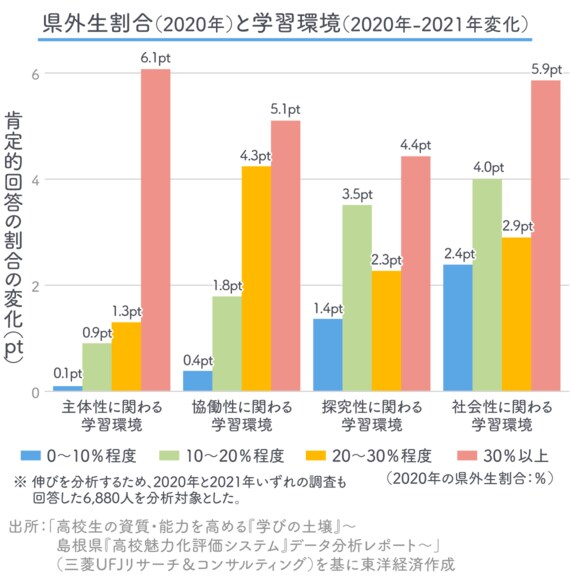

また、島根県における19~21年の「高校魅力化評価システム」(※1)のデータからは、高校と地域の協働が生徒の資質・能力(※2)を高めること、学びの土壌を豊かにするためには地域との協働体制の構築と教員以外のスタッフ(コーディネーターなど)の配置が有効であるなどの結果が得られた。20 年の県外生(留学生)割合が30%以上の学校の生徒は、21 年にかけて学習環境に対する肯定的回答の割合が上昇しているなど、留学生の存在が地域の生徒によい影響を与えるという岩本氏の話とリンクする結果も出ている。

※1 高校魅力化の影響を定量的に可視化する評価ツール。現在全国186校で採用されており、島根県では38校の全県立高校に導入

※2 「高校魅力化評価システム」の核となる4項目(学習活動、学習環境、生徒の能力認識、生徒の行動実績)を分析

「これまでも留学生たちの成長は把握できていましたが、今回の調査で、地元の子たちの資質・能力も向上していることが数値として『見える化』できました。多様性のある教育環境を創出する地域みらい留学の教育的価値が、越境する側と受け入れる側双方にあると証明されたことは大きな成果です。また、魅力ある高校の存在が高校生のいる世帯以外にも影響して、UターンやIターンなど新しい人の流れをつくる一助になっているという地域的価値が示唆されたのもポイントだと思います」

前述のとおり、調査からも高校魅力化には学校と地域をつなぐ人材がカギとなることがわかったが、すでに同財団は6道県11市町と連携し、コーディネート人材の採用・配置・育成を支援する事業を開始している。自治体や学校、コーディネーターを対象にした研修プログラムを実施し、教育環境の向上を推進していく。

また、20年度から始めた国内単年留学の「地域みらい留学 365」の認知拡大をさらに図っていくという。22年度は33人がこの仕組みを利用。1年間という期限があるからこそ失敗を含めてチャレンジしやすいようで、地域の活動に積極的に関わる留学生がより多い印象だという。

「地域の特産品を自分の地元にも伝えたいと母校の購買での販売を実現した子もいました。入学したら卒業するまで同じ高校で過ごすことにとらわれがちですが、必ずしもそれがベストとは限らないということです。また、今までの越境は『都会to地方』がほとんどでしたが、『地方to地方』があってもいいわけで、こうした新しい人流もつくっていきたいと思います」と、岩本氏は語る。

今年度から高校の新学習指導要領が施行され、持続可能な社会の創り手の育成が本格化している。地域みらい留学の拡大が、より多くの生徒たちの成長や活躍の機会を広げ、持続可能な社会の実現が加速していくことを期待したい。

(文:田中弘美、注記のない写真:一般財団法人地域・教育魅力化プラットフォーム提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら