子どもの権利守る独立機関「子どもコミッショナー」海外と日本の決定差 海外は体罰、貧困、いじめなど制度改善で成果

また、子どもの参加も必須条件です。海外では子どもアドバイザリーボードのようなものを常設している所もあり、「そもそもコミッショナーは何をしたらいいか」というところから子どもに相談している国もあります。いじめとか貧困とか、個別のイシューごとに当事者の子どもを集めて声を聞くという形もあります。

――日本でのコミッショナーの今後についてはいかがですか。

日本は子どもの権利条約の締約国となって25年以上、条約に基づいてすべての子どもの権利を包括的に保障する法律はなかったので、こども家庭庁やこども基本法が成立すれば、とても大きな一歩になると思います。これを機にさらに議論を広げて深めていくことができれば、そう遠くない先、日本でもコミッショナーができるのではないでしょうか。

――コミッショナーについて、教育関係者の間で認識は広がっていますか。

そもそもコミッショナーのベースにある子どもの権利の考え方が浸透していない印象です。子どもの権利を尊重すると「子どもがわがままになるのでは」と懸念される方もまだ多いかもしれません。本来なら子どもの権利は教職課程で学ぶべきですが、現状では扱われていませんから。しかし、家庭に次いで子どもたちの近くにいる先生方にこそ知っていただきたいことです。

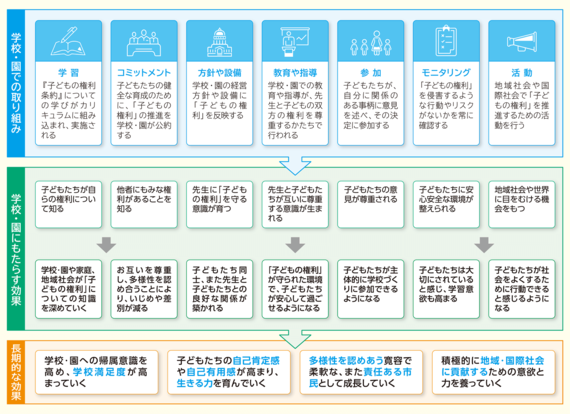

そのため日本ユニセフ協会は昨年度、学級経営で子どもの権利という考え方をどう生かしていけるのかをまとめた『ユニセフCREハンドブック』を作って全国の学校に配布しました。

『ユニセフCREハンドブック』は子どもの権利の推進がもたらす効果など、学校教育で大切なポイントがまとめられている。この内容は、下記のリンク先で閲覧やダウンロードが可能

(出典:ユニセフと考える「子どもの権利条約」を生かした学校・園づくり)

子どもは自分に権利があることがわかれば他者にも権利があることを理解でき、お互いの権利を尊重するようになるはずです。だからといって権利という言葉を強調しすぎる必要はないのですが、権利という考え方に基づいた運営をしていただけるといいなと思います。

例えばこのコロナ禍で学校生活をどうしたらいいのかというアイデアを子どもたちはいろいろと持っているはずなので、その声に耳を傾けて何らかの形で生かすこともできると思うのです。子どもたちにとってそれは大きな成功体験になり、その体験はきっと、学校以外の場や社会に出たときにも大きな糧になるはずです。

(文:崎谷武彦、注記のない写真:Syda Productions/PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら