全中学校の設置目指し、岡崎市が校内フリースクール「F組」を増やす訳 長期欠席者の増加率抑制、減少傾向の学校も

2:通常学級と同じ、1つの学級として扱う

3:多様性を受け入れられる、校内でも信頼の厚いエース級の教員を担任に置く

4:いつでも生徒たちを温かく迎える支援員を配置(市の予算で採用)

5:教室復帰ではなく社会的自立を目指す

この理念を実現するために同市がF組で取り組んでいるのが、「環境」の改革だ。「ヒト・モノ・コト」の切り口で環境を整備している。2021年度からF組を設置した岡崎市立美川中学校(以下、美川中)の例を見てみよう。

「ヒト」の改革は前述のとおり、エース級の担任と支援員を中心とした支援体制の構築だ。支援員は元教員や元教員補助者など、子どもの理解に努め援助できる人材を市の予算で採用している。だが、F組の担任は定数配置の教員が受け持っており、加配はされていない。

例えば美川中では、F組の担任は数学の教員が担っているが、F組の教室にいる時間を確保するため、通常の教科時間数をできるだけ少なくし、本来持つべき時間はほかの数学の先生たちが少しずつカバーしている。

役割のイメージとしては、F組の担任が活動や学習のコーディネーターで、支援員がファシリテーター、そのほかの教員はエスコートランナー。そして随時、スクールカウンセラーや養護教諭がサポートに入る。

「少予算かつ少人員をこうした『チーム学校』の力でカバーし、F組という温かい居場所づくりをしているのが岡崎市スタイルです」と、同中学校校長の安藤眞樹氏は説明する。

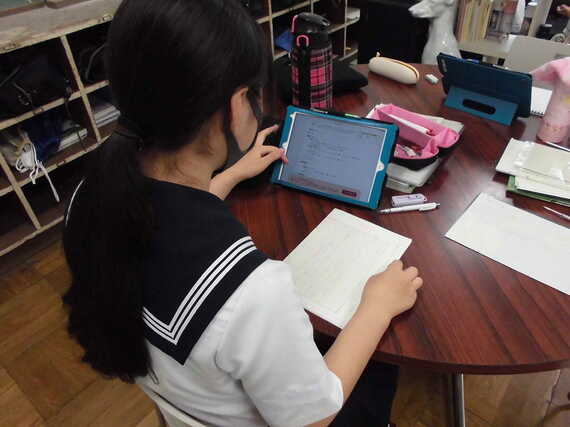

また、学校には、体育館や音楽室などの専門施設と各教科の専門家がそろっていて、1人1台端末も行き渡っている。この学校ならではの資源を組み合わせてフル活用できるのが、校内にあるF組の大きなメリットだと安藤氏は言う。

「例えば、体育大会の学年合同演技のダンスを体育の先生が個別に教えに来てくれて、F組の生徒がほかの生徒と一緒にこの表現種目に参加することができました。2年生のある子は学び直しを希望し、1年生の数学の授業をオンラインで受けました。ほかにもいろいろな実例があります」(安藤氏)

また、「モノ」の改革のため、F組を新設する学校は初年度に約30万円が支給される。生徒がリラックスして過ごせる空間づくりのための予算だ。談話用のテーブルやパーティションなどを活用して教室づくりを工夫する。活動を充実させるアイテムも置いており、美川中ではカードゲームや電子ピアノ、UVレジン、生き物などもそろえている。