小・中の不登校過去最多「無理やり登校」避けるワケ 全国に特例校17校、オンライン活用した支援も

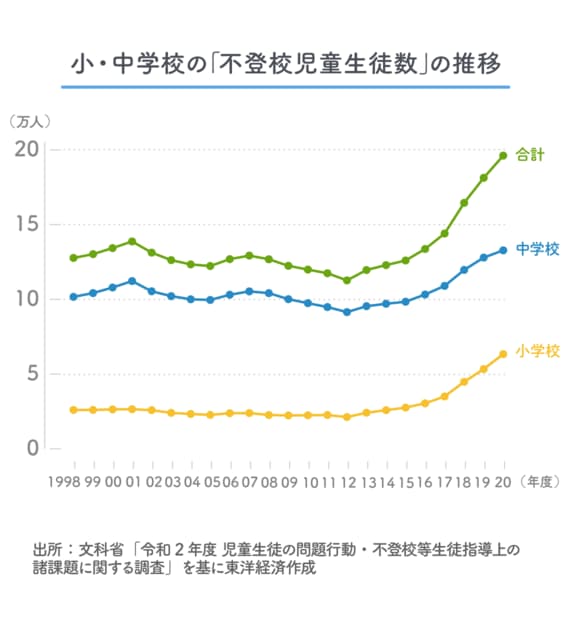

不登校の人数は8年連続で増加

2020年度、小中学校における長期欠席者の数は28万7747人、そのうち不登校の児童生徒数は19万6127人に及ぶことが文部科学省「令和2年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」で明らかになった。

この調査によると、不登校の児童生徒数が全児童生徒数に占める割合は、小学校で1.0%、中学校で4.1%で、全体との比較で見ればごくわずかという印象もある。だが、最近5年間でその割合は増える傾向にある。不登校児童生徒の人数そのものも8年連続で増えている。しかも、その約55%は年間90日以上欠席しているという。そうした子どもたちが学習の機会からシャットアウトされたままでいいはずはない。

不登校の児童生徒数の時系列的な推移を見ると、12年度までは小・中学校ともに横ばい的な動きだったが、13年度以降は増加傾向にある。1000人当たりの不登校児童生徒数の推移を見ても同様のことがいえる。

不登校の状況を詳しく見ると、事態の深刻さが浮き彫りになってくる。

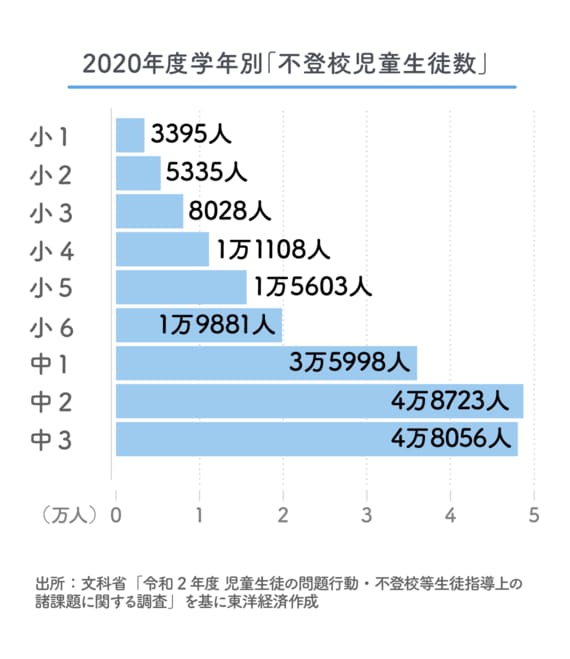

欠席日数が30日から89日の児童生徒数は小・中学校の合計で45.1%だが、90日以上欠席した児童生徒数は54.9%にも及ぶ。小・中学校の年間授業日数はおおむね200日前後のところが多い。したがって不登校の児童生徒の半数以上は、授業日数の半分近くを欠席していることになる。1日も登校していない児童生徒数も、小学校で約2000人、中学校では約6000人いる。

また、学年別の不登校児童生徒数を見ると、小・中学校ともに高学年になるほど増えている。とくに小学校から中学校に進学すると、一気に増加していることがわかる。20年度の場合、小学6年生の不登校児童生徒数は1万9881人だが、中学1年生だと3万5998人で、実に1万6000人強も多い。中学校に進学した途端、不登校の子どもが増えるのはなぜか。

人間関係がストレスに?

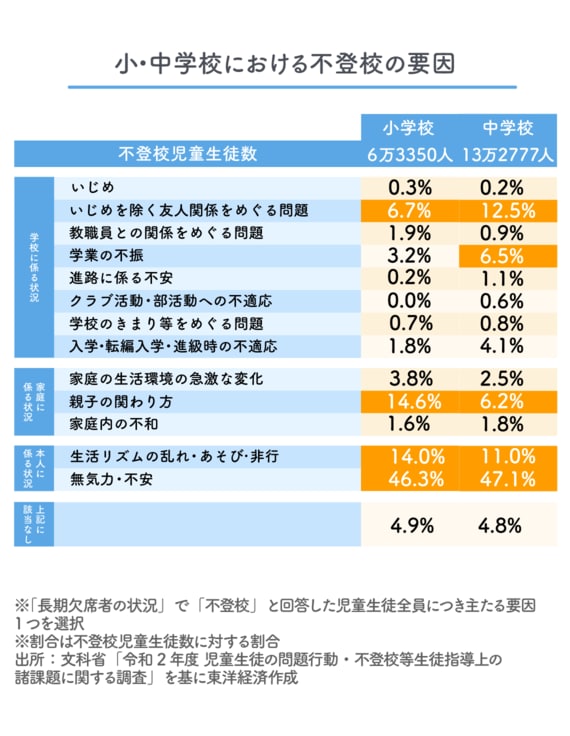

この調査では、不登校の要因について、「いじめ」や「いじめを除く友人関係をめぐる問題」「学業の不振」などを「学校に係る状況」、「家庭の生活環境の急激な変化」「親子の関わり方」などを「家庭に係る状況」、「無気力、不安」と「生活リズムの乱れ、あそび、非行」を「本人に係る状況」というカテゴリーに分けている。

カテゴリー別に見てみると小学校、中学校ともに「本人に係る状況」を要因とした割合が最も高く、小学校では計60.3%、中学校で計58.1%となっている。その中でも「無気力・不安」は小学校で46.3%、中学校で47.1%に上っている。

「学校に係る状況」を要因に挙げた割合は、小学校で計14.8%、中学校で計26.7%と意外に低い。また「家庭に係る状況」を要因としているのは小学校で計20.0%、中学校で計10.5%となっている。