自ら学ぶ力が育たぬ「教師が教える授業」を脱すべき本当の理由 漫画でわかる「デジタルの学び」進めるコツ

また、OECDの教育・スキル局長アンドレアス・シュライヒャー氏は、「私たちが断片化した方法で学校にテクノロジーを導入し続ける限り、テクノロジーの可能性を実感できない」と提言している(出所:『教育のワールドクラス 21世紀の学校システムをつくる』アンドレアス・シュライヒャー著 明石書店)。

GIGAスクール構想のアンチテーゼとも受け取られかねないこれらの事実を、どう解釈すればよいのだろうか。

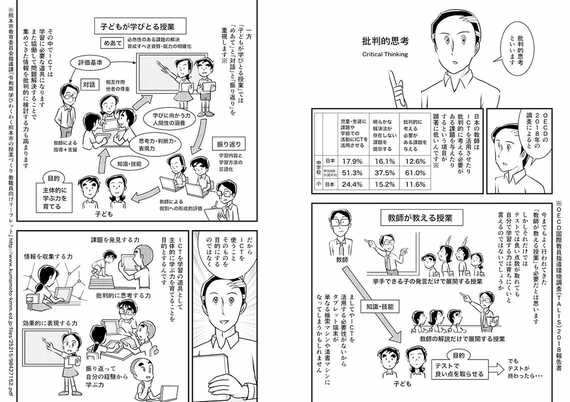

「日本でこれまでよく行われてきた授業のスタイルは、『教える教員→教わる子ども』と、いわば一方通行の“教師が教える授業”でした。教員が黒板に書いて説明し、質問を伝え、手を挙げた子だけが答えて授業が進んでいく。このような従来どおりの授業スタイルの中にICTを取り入れたとしても、端末は『単に検索する』『単に清書する』ためだけの=“断片的”にしか使われず、教育効果は上がらないでしょう」

デジタル社会を生きる子どもたちが大人になったとき、「ICTを適切に、誰かの役に立つように使えるよう育てていく必要があります」と言う前田氏。

「 “教師が教える授業”もある程度は必要ですが、“子どもたちが自ら気づき、学び取る授業”に拡張していくことが大切です。教師が『今日のめあては○○です』と指し示す授業から脱却し、一人ひとりが『なぜだろう』『調べてみたいな』『どうしたら解決できるんだろう』など、“子ども主体”でめあてが設定できるよう導入を工夫し、友達や先生と対話を繰り返しながら課題を解決していく。そして、『自分は何を学んだのか』『学び方はどうだったのか』を振り返る。『めあて』と『対話』と『振り返り』を重視した授業において初めて、ICT端末は、課題を発見したり、情報を収集したり、効果的に表現したりなど“学習に必要な道具”として存在し、子どもたちが主体的に学ぶ力が育まれていくのです」

出所:『まんがで知るデジタルの学び ICT教育のベースにあるもの』

ICT端末は子どもたちが協働的に学び合うためのメディア

ICTを活用した“子どもたちが自ら気づき、学び取る授業”とは、例えばどんな内容なのか。著書では、5年生の社会科「日本の米作りの課題」の授業が事例として紹介されている。

「授業の導入で、教師が日本の減反政策の背景について説明した動画を子どもたちに見せます。それを受け、子どもたちは自ら『米の生産を減らしていいのか?』『米の代わりに何を作っているのか』などと問いを立てていきます。その後教師は、『米作りの課題を解決するための人々の努力や工夫を伝えるコマーシャルを作り、おうちの人に見てもらいましょう』と目的を示し、これを達成するためにはどんなことができるようになればいいのかを子どもたちに問いかけながら授業を進めていきます」

「情報の集積と共有が一度にできる」というICTの特性を活用することで、子どもたちが立てたさまざまな問いが大画面に映し出され、周りの友達の意見や考えを知ることができる。これにより、子ども同士で対話しながら教科書やICTで調べ学習を進め、学んだことを振り返りながら伝えたい内容を明確にしたり、適切な表現を工夫したりしながらコマーシャルを作る。完成したコマーシャルを発信、共有することで、まとめ方もお互いに学び合うことができることに加え、情報活用能力を育成することもできる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら