少子化に危機感「プログラミングで町おこし」島根県松江の大変化 IT人材育つ、16年で40社がオフィス開設の軌跡

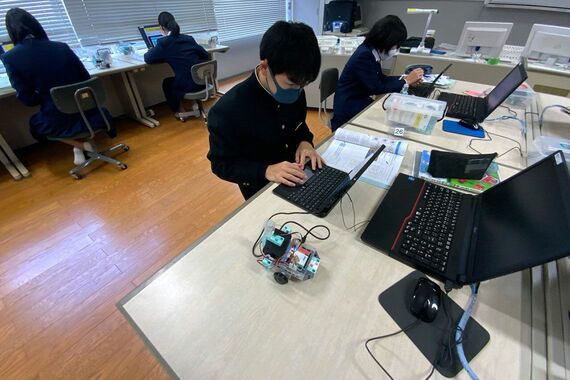

現場ならではの視点とエンジニアの技術によって、学校教育で導入しやすい形になったSmalruby。16年からは松江市内のすべての中学校で授業に取り入れられている。では、実際のカリキュラムはどうなっているのだろうか。

「技術科としての問題解決の難易度の高さを考慮して、プログラミングは2年生以降とし、2年生で14〜15時間、3年生で17.5時間をプログラミングに充てています。近年は小学校でもプログラミング教育が行われていますし、Smalrubyは幼稚園でもできるようになるでしょう。そうなれば、中学校のプログラミング教育もレベルアップを求められるようになるはず」

そう語る兼折氏は、プログラミングを通じて、生徒に学んでほしいことがあるという。

「生徒たちは、成長するにつれていろいろな壁や問題にぶつかるでしょう。そんな時、自分で乗り越えられるようになってほしいのです。そのためにも、プログラミングの授業を通じて自分で考え、解決する力を身に付けてもらえたらと思います」

島根県・松江を「挑戦したい人」に選ばれる町に

Rubyを基盤としたプログラミング教育が進む松江市。まつえ産業支援センターの曽田氏は、市内の学校教育におけるRubyの影響力の大きさをこう説明する。

「義務教育課程のどこかでSmalrubyに触れ、松江がRubyの町だと先生方に教えていただいているからか、松江市の高校生の多くは、Ruby開発者のまつもとさんの名前とお顔を知っているように感じています。松江市内の工業高校や商業高校でも情報系学科の人気は高まっていると、現場の先生方からは伺っています」

まさに「Rubyの町」となった松江市は、今後どのように変化していくのだろうか。

「成長意欲の高い学生さんほど、『成長したいから、都会の企業に行く』という選択をしているようです。しかし、今後は『成長したいから、松江のこの企業を選ぶ』と思えるよう、チャレンジングな企業群づくり・環境づくりをさらに積極的に進めたいと考えています。これらに取り組むため、22年度には『Ruby City MATSUEプロジェクト2.0構想』を具体的に検討する予定です」

熱意ある自治体職員、プログラミング言語の開発者、エンジニア、教員。さまざまなプレーヤーが共創することで、市の産業や教育、若い世代の雇用やライフスタイルにも影響を与えた松江市の「Ruby City MATSUEプロジェクト」。エンジニアを育てるその取り組みは、この地域の子どもたちにさまざまな将来の選択肢を示しながら、今後も進化していくことだろう。

(文:吉田渓、写真:すべて松江市 産業経済部 まつえ産業支援センター提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら