少子化に危機感「プログラミングで町おこし」島根県松江の大変化 IT人材育つ、16年で40社がオフィス開設の軌跡

しかし、誘致した企業に定着してもらうには、地元からエンジニアを供給し続ける必要がある。そこで松江市では産学官で人材育成に取り組んでいる。まつもと氏やRuby開発に関わるエンジニアなどを講師とする「Rubyプログラミング講座」を、島根大学では07年から、松江工業高等専門学校では08年から実施している。

「市が主催するハッカソンでは、高専生や大学生がエンジニアと一緒に開発を体験しています。エンジニアの方も地元のIT企業と誘致した IT企業、松江市近隣のIT企業から派遣された方などさまざま。そのため、学生さんは『松江でこういう働き方ができるんだ』と実感できますし、企業さんにとっては採用活動の一環にもなっています。さらに、各企業が高校・専門学校・高専・大学と直接つながって開発や授業などを行う例もあります」

企業と学校の連携が進む松江市内では、IT企業の雇用人数も右肩上がりで増えているという。

ハードルを下げたビジュアルプログラミング「Smalruby」

2012年からは中学校の技術・家庭科で「プログラムによる計測・制御」が必修化されることになった。必修化に備えて、市とともにプログラミング教育にいち早く取り組んだのが、当時、松江市立第一中学校で技術・家庭科を教えていた兼折泰彰氏だ。兼折氏は大学時代、プログラミングを使って研究を行った経験を持つ。

「私たちは普段、何も考えずに炊飯器やエアコンなどを使っていますが、そこにはソフトウェアやセンサー、それらを動かす技術などが詰まっています。これまで精密機器に強かった日本だからこそ、これらは知っておくべきリテラシーとなるはず。私がプログラミング教育に取り組むようになったのは、プログラマーを育てたいというより、仕組みを理解して賢い日本人になってほしいという思いがあったのです」

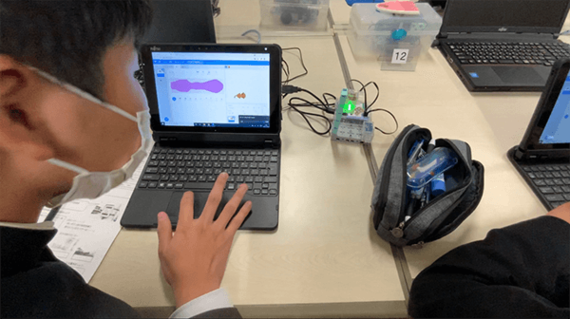

しかし、英語を習い始めたばかりの中学生にとっては、ソースコードを書くプログラミング教育はハードルが高かった。そこで、松江市内のIT企業のエンジニアで「中学生Ruby教室」の講師を務める高尾宏治氏が開発した「Smalruby(スモウルビー)」を授業で取り入れることにしたという。Smalruby は、Rubyをブロックなどで視覚的に構築できるビジュアルプログラミング言語だ。

「当時の学習指導要領ではプログラミングで模型の車を動かすという実践が多く行われていました。そこで、高尾さんにお願いしてSmalrubyにハードとソフトをつなげる機能を加えてもらったのです。Smalrubyはハードルが低く、直感でブロックを組み合わせることでプログラムを組むことができますし、それをソースコードに変換することもできます。Smalrubyを使ってみると、生徒たちは『車をこう動かしたい』『もっとプログラムをわかりやすくしたい』という問題解決やアルゴリズムに集中できるようになりました」