女子新御三家、鷗友が「最高級幕の内弁当」の訳 勉強以外の経験も超重視で主体性と胆力を育む

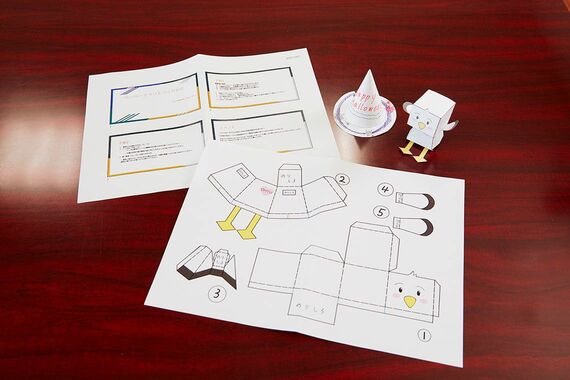

「現代社会の授業では、取り組む分野の著名な大学教授を調べ、自ら連絡を取って質問に行った生徒もいました。こうした経験が、『この教授の下で学びたい』という能動的な進路選びにもつながっているようです。数学では、高校生がiPadで作ったペーパークラフトの平面図が、中学生の教材になったという例もあります。本校は女子校ですが、理数系に苦手意識を持つ子が少ないことも特徴かもしれません」

鷗友では「どの教科が楽しい?」と聞くと、「数学がいちばん楽しい!」と答える生徒が多いという。女子が数学でつまずきやすい理由として、男子に比べ、抽象的な概念を理解するのが不得手なためだといわれることがある。前述のペーパークラフトを例に取れば、ただ図形としてイメージしている限りは抽象的なものだが、自ら手を動かし実際に立体を作ってみることで、それは具体的な認識に変わる。大井氏は、こうした丁寧な指導が苦手意識をなくしているのではないかと推察しつつ、中高で男女を分けることの意味を語る。

「私が子ども時代を過ごした共学では、例えば理科の実験をするときも、実際に器具を触るのは男子で、女子は記録係になりがちでした。それから何十年も経った現在でも、生徒に聞くと似たような話がいくらでも出てきます」

(撮影:吉濱篤志)

小学生の頃は嫌いだったドッジボールが、中学に入ってから大好きになったという生徒もいる。詳しく聞くと「小学校でのドッジボールは、女子は逃げるだけのスポーツだった。ボールをキャッチしても男子にパスしなければいけなくて、全然面白くなかった」と話したそうだ。しかも彼女が「しょうがないよ、だって文化だもん」と続けたことに、大井氏はとてもショックを受けた。

こうした無意識の役割分担を、もちろん男子も窮屈に感じることがあるだろう。だからこそ、この年齢で男女を分けることのメリットは大きいと大井氏は言う。

「園芸の授業では、最初は虫に悲鳴を上げていた生徒が、やがて平気で触れるようにもなります。共学では避けてしまうこと、女子には回ってこないことも、ここでならたくさん経験することができるのです。そうした経験が鷗友生をつくり、その経験が進路や人生を決めていくことになるのだと思います」

そう語る大井氏がとくに胸を張るのは、輝かしい大学の「合格実績」ではなく、実際に一人ひとりの生徒が選んだ進路、「進学実績」についてだ。

「例えば東大への実績を見ても、文理両方にほぼ同じ人数が入っています。大学にも専攻にも理系文系の偏りがないのです」

これは理数系への苦手意識が克服されていること、そしてそれぞれの志向が6年間でしっかり育っていることの証左だ。つねに生徒の自主性を重視し、生徒中心の教育を進めてきた鷗友学園。だからこそ、何があっても途中で折れることのない胆力も育つ。伸びているのは生徒自身の主体性であり、そこに人気と偏差値がついてきているのだろう。

(文:鈴木絢子、注記のない写真:鷗友学園提供)

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら