初の東大推薦挑戦で3名合格「山東探究塾」の裏側 山形東高「授業中心主義」崩さず探究を日常化

とくに2年次の探究活動では100近くの研究テーマがそろうため、多くの機関や団体、専門家の力も借りている。例えば、連携協定を結ぶ東北芸術工科大学や山形大学、山形市役所のほか、山形経済同友会や山形県観光物産協会などから研究や発表へのアドバイスを得ている。

「ただ、取り組む課題の仮説設定やアプローチは多岐にわたり、どれが最適かはやってみなければわからない。だから、私たちは生徒が困ったときに相談に乗ったり、外部の人につながる支援をしたりするにとどめ、『とにかくやってみろ』のスタイルです」と佐々木氏は強調する。

また、生徒には発表の場となる外部の大会情報などを積極的に提供している。その理由について森氏はこう話す。

「私たちも徐々に気づいたのですが、生徒を学校という狭い枠だけに押し込まず、臆することなく外に出すことが重要です。外部からの刺激で生徒たちは自然と学び、伸びていきます。探究活動では、教員は多くを教えすぎず、進捗や安全を確認したり、外部の人に失礼がないよう見守ったりすればいいと思うようになりました」

実際、生徒たちは自由に個性を発揮している。必要とあれば自ら外部の専門家の支援を取り付け、ファンドのコンペティションなどに参加して自力で研究資金を勝ち取ってくることもある。学校を飛び出し、東北地区で模擬国連を主催したり、市役所や他校の生徒とフードドライブを実施して地域の課題解決に取り組んだりと、プロジェクトを立ち上げる生徒も増えた。

ものづくりで頭角を現した生徒もいる。友達から「探究でこういうものが欲しいから作って」と頻繁に頼まれては、プログラミングや3Dプリンター、電子部品などを使って早ければ翌日に仕上げてくる。友達の探究活動も支えたその生徒は、同校の2020年度探究賞にも選ばれた。

「今社会に求められているのはこうした人材だと思います。ほかにも、学校の予定が一覧できるプラットフォームや保護者への学校行事配信システムを構築して共有するなど、自発的に学び新しいものをつくってしまう生徒が増えています」と、佐々木氏は手応えを語る。

進学校としての伝統的な「授業中心主義」は崩さない

しかし、一方で同校伝統の「授業中心主義」を貫いている点が興味深い。多くの高校が1コマ50分程度の授業を行う中、同校は昔から65分授業を続けており、今も受験科目を基盤としたハードなカリキュラムを組んでいる。この方針は2022年度以降も変わらないという。

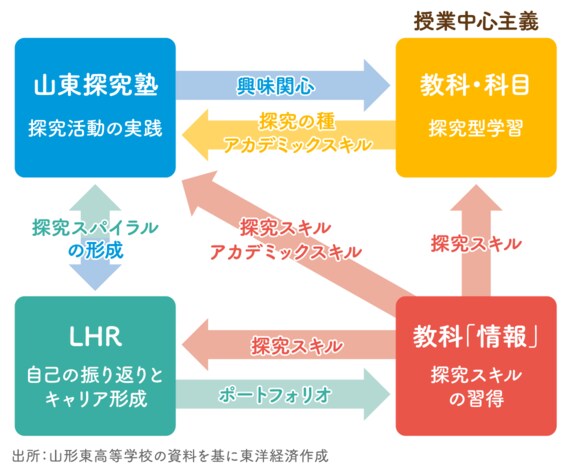

教科・科目の授業をしっかりやるので、探究には多くの時間を割くことはできない。そのため、「LHR(ロングホームルーム)」と「情報」の授業も連動させて効率化を図っている。

例えば、山東探究塾の実践の中で、情報科で学んだICT活用をはじめとする探究スキルを使い、LHRでは実践の振り返りを行うよう年間計画を調節している。また、その振り返りを自己探究につなげるほか、学びや活動の履歴を情報科で電子データ化して保存するなど、キャリア形成もできるよう組み立てている。

最近では、コロナ禍で各教室にWi-Fiやプロジェクターが整備され、BYODに移行。クラウド上でやり取りができるGoogle Workspaceの利用が日常となった。生徒と教員、生徒同士の連絡やコンテンツのやり取りがスムーズになり、隙間時間でより効率的に探究活動に取り組めるようになったという。