本物のエリート育成、N高に続き「N中等部」の狙い 角川ドワンゴ川上量生「脱偏差値」で受験と一線

N/S高のネットコースは、自分のペースで学習を進めるコースだが、N中等部が通学コースに加えて開設したのは「オンライン上に少人数で集まって学習する」ネットコース。高校生なら自主性に任せられるが、さすがに中学生では難しいと考えたのだ。さらにN中等部では、そうした未熟さを補うため、自習のときなどに質問ができるようチューターを配置している。

ただし、N/S高と同様にN中等部でも勉強を強制することはしない。

「N/S高には、優秀でやる気があふれる目立つ生徒もいますが、詰め込み教育に疲れてしまったという生徒もたくさんいます。そういう生徒は、勉強させられることへの抵抗感が大きいんです」

だからN中等部でも、基本は生徒の自主性に任せて勉強してもらっている。だが、ネットコースの開設から1年が経ち、生徒の偏差値は全体的に上がってきているという。

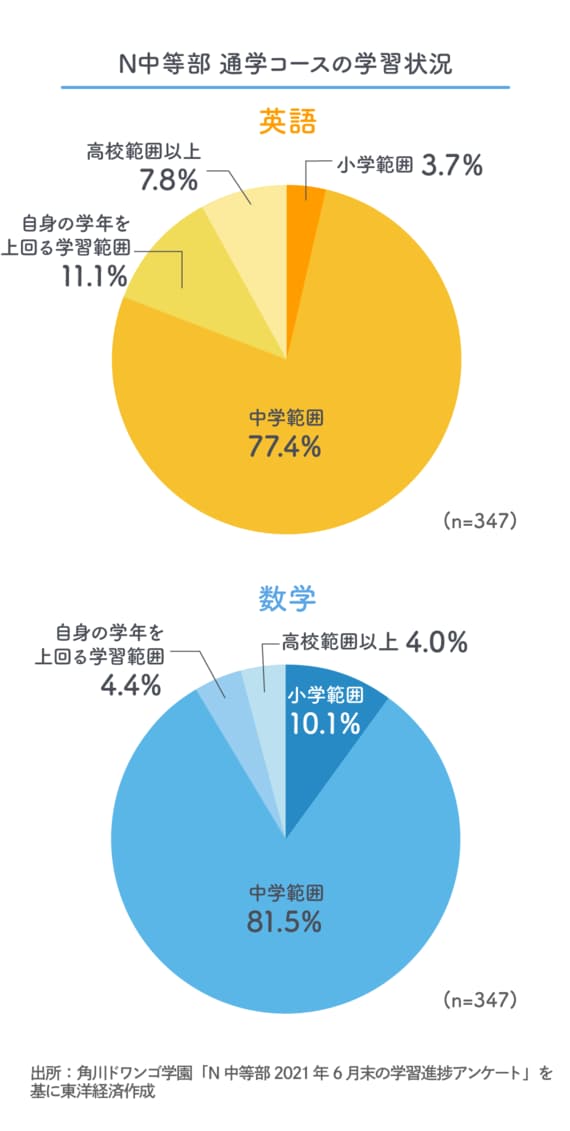

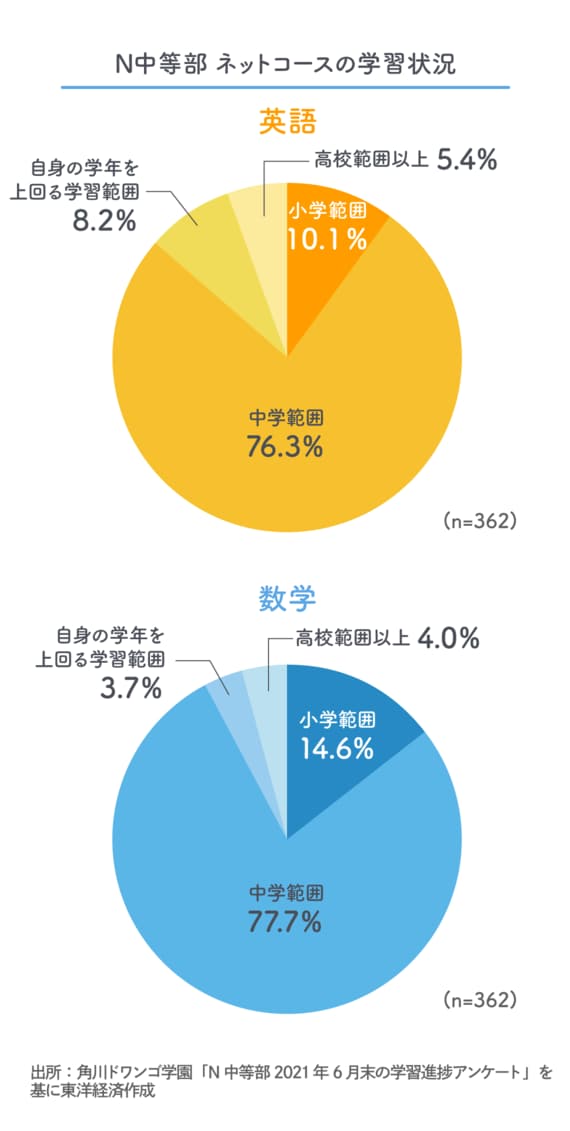

「自分の学力に合わせて自分のペースで学ぶのは、やはり効率がいいんだと思います。しかし教科別で見ると、英語は上がっている一方、数学は下がっている。数学は苦手な生徒が多く、1人で勉強するのがつらいから、英語ばっかり勉強してしまっているのではないかと。完全自主性に任せるとそうなってしまうので、数学ではある程度、教員が誘導してやってもらう努力もしています」

現在、N中等部のネットコースでは620名、通学コースでは419名(21年8月31日時点)が学んでいる。どちらも「生徒に押し付けること」はせずに、何でも自主的に取り組んでもらう工夫をしている。

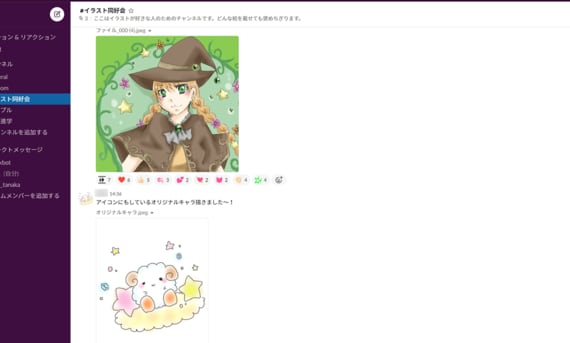

その仕掛けの1つに同好会活動がある。N/S高にはeスポーツ部や投資部、起業部などネット部活があるが、N中等部にもプログラミング同好会や映像編集同好会、ゲーム同好会などさまざまな同好会があり、ネットコースと通学コースの両方の生徒が所属している。

「楽しいことがいっぱいあるよ、とは言いますが強制はしません。同好会活動のように、生徒が面白いと思うことをつくると、自主的に自分でやろうという生徒が出てきます。やっぱり、みんな友達が欲しいんですよね。友達ができた生徒は、単位が取れる割合やアクティビティーの参加率も高いんです。だから僕らも、ネットで生徒同士がコミュニケーションを取れるよう、試行錯誤しています」

総合型選抜に有利?難関大と海外大の合格者数がほぼ同じ

N高の開校から、わずか5年。中高一貫で6年間の教育を提供するまでになった角川ドワンゴ学園の教育は、これまでわれわれが目にしてきた教育とはだいぶ形が異なる。そこには日本の教育に対する大きな疑問があるという。

「日本では、受験も就職も自由競争です。しかし、受験産業が肥大化し、いちばん頭が柔軟でいろいろなことを吸収できる時期を受験勉強に費やさなければなりません。そこを勝ち上がった人がエリートと呼ばれて国を動かしているわけですが、そういう人は親の年収が高いなど、階層化が進んで固定化しています。もちろん、受験勉強にもプラスはありますが、選抜のための勉強に時間を費やすのは、社会にとっては大きな損失ではないでしょうか。こうした状況を打破したいという思いから、脱偏差値教育を掲げるようになりました」

そう言いながら、N高では進学実績を詳細に公表している。しかも、国公立大学や私立大学の上位校が並び、脱偏差値教育を目指しながらも、結局は偏差値にこだわっているように見える。だが、それはあくまで「旧来の価値観でも結果が出せること」を見せているにすぎないという。