いじめに気づく大人、気づかない大人の決定的差 いじめの定義変更が、認知件数の増加に影響

被害を受けた子が、嫌だと感じたらいじめと見なす

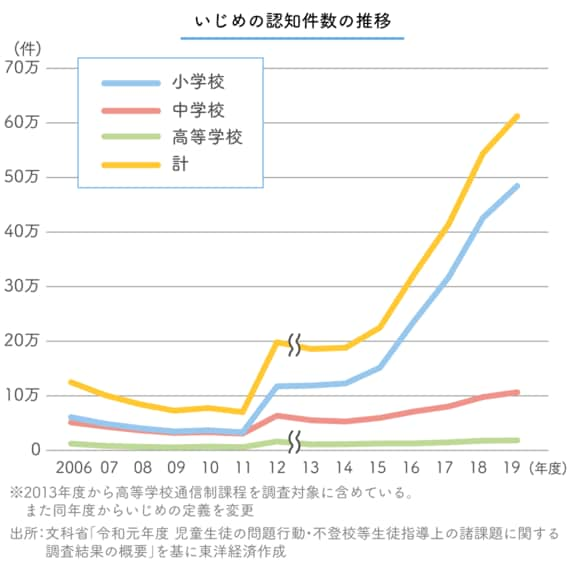

文部科学省が毎年行っている「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によれば、2019年度に認知されたいじめの件数は61万2496件で、5年連続の過去最多更新となった。いじめ防止対策推進法が施行された一方、少子高齢化で子どもの数は確実に減ってきているのに、いじめはなぜ増え続けるのか。

この疑問に山﨑聡一郎氏は「いじめの定義に関係がある」と指摘する。

「かつては、いじめの定義が狭かったほか、明らかにいじめと見なされる行為があっても学校は報告しないということがたくさんありました。この反省から、今は被害を受けた子が嫌だと感じたらいじめと見なす、という広い定義になっています。そういう定義で文科省が調査し、報告しなさいと言うので学校側も軽微ないじめを積極的に報告するようになり(軽いいじめも見逃さないようにしているから)、認知件数が増えているのです」

実際、認知件数の増加については、学校の姿勢が積極的になっているためだとして、文科省もポジティブに評価している。そこは誤解のないように注意する必要があるだろう。

いじめられた子どもは自分に落ち度があると思いがち

いじめが実際にどれくらい行われているか、正確に調べる方法は今のところない。いくら広い定義にしても、いじめられた子どもが保護者や教師に言うとは限らないからだ。上記の調査にしても、あくまでも認知された件数で、正確ないじめの件数ではない。そして、いじめられた子どもが自殺に追い込まれる最悪のケースがあっても、裁判になり、被害者側が勝訴したという例は極めてまれである。

「いじめによって自殺したという因果関係を証明するのは、よほどはっきりした証拠がない限り極めて難しいからです。ただ、殴る蹴るといった暴力行為や物を盗るといった行為は、たとえ子どもでも犯罪の領域になります。私の著書『こども六法』はそうしたいじめにフォーカスしたもので、その場合、先生に相談したほうがいいし、先生が対応してくれないのなら警察に訴えてもいい。法務省や弁護士会が設けている相談窓口もあることを紹介しています」

いじめられた子どもは往々にして自分に落ち度があると思いがちだ。たとえ落ち度があったとしても、それでいじめが正当化されるわけではない。

「いじめられて誰かに助けを求めることができなくても、自分が悪いわけではないと思えれば、死ぬところまでいくのは食い止められるのではないでしょうか。そういう意味でも、自分の意見を根拠を持って主張できる力が必要ですし、自分が受けているいじめは法律に反していると根拠づけることもできるようになることが望ましい」