八戸市GIGA「授業とICT」ベストミックスの中身 先生も自治体も「困ったら声を上げて」が大事

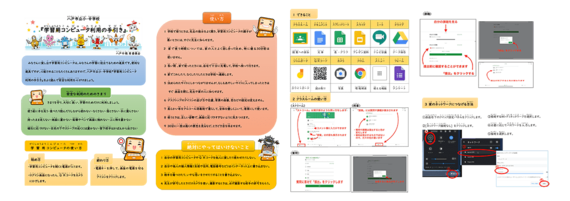

端末でできることや使い方、そのルール、自宅でネットにつなぐ方法などを記した「学習用コンピュータ利用の手引き」

また、教職員に対しては、「大丈夫ですよ、安心してください」をキーワードに、さまざまなフォローアップを行ってきたという。

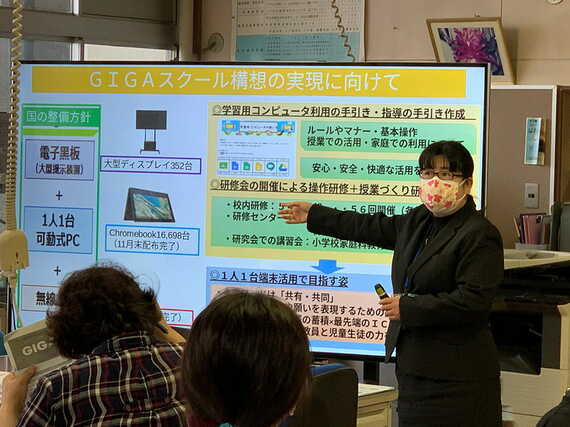

「八戸市では以前からICT環境の整備を行ってきましたが、苦手意識を持っている先生もいます。そこで、導入半年前の20年5月から研修を繰り返し行いました。実際にChromebookを触ってもらうことで、先生方もちょっと安心してくださったようです。また、新しいツールを導入する際、多くの先生が不安に感じるのは『今までのやり方を変えなければいけないのでは』ということ。そうではなくて、『これまでの指導スタイルの中でデジタルに置き換えたほうが便利なら取り入れてみましょう』ということをポイントにお話ししてきました」

今回のGIGAスクール構想の実現は、ICT環境整備担当者の中に、現場がわかる人がいるかどうかが分かれ目だと石井氏は指摘する。

「先生方が操作方法以上に知りたいのは、実際の授業でどう使うかということ。そこで、研修では活用の方向性を1.ネット検索、2.共同編集、3.画面共有、4.ドリル学習の4つに絞ってお伝えしました」

このうち、1と3と4は負荷が少ないため、ICTが苦手な先生でも取り入れやすいそうだ。しかし、学習新学習指導要領を背景にGIGAスクールの狙いを考えたとき、共有と協働は外せないという。

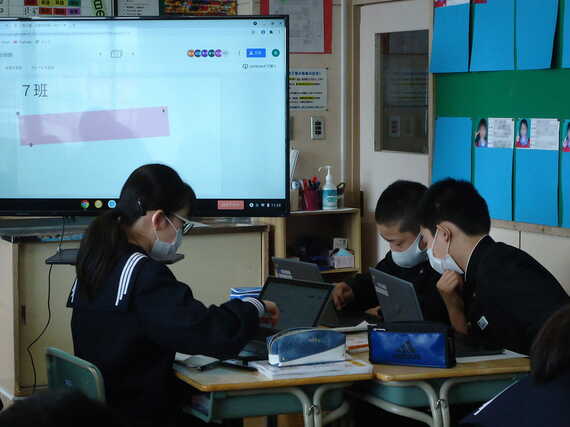

「この学びを支えるのが、端末を使った2の共同編集です。端末を使ったから学びが深まるのではなく、みんなの考えを共有するために文房具として端末を使いましょう、ということ。これまでは、児童・生徒の考えを先生が付箋に書いて貼って共有していました。しかし、1週間もすると剥がれてしまいます。デジタル化すればいつでも見られますし、編集も可能なので、これまでの学習にプラスαがあります」

先生が「明日からできそう」と思える研修を

教員向けの研修で心がけていること。それは、「内容はできるだけシンプルでわかりやすく」だという。実際の授業でどう使うかは「明日からできるかも」と思ってもらうことが大切だと石井氏。

「研修では、パソコンが苦手な先生も教科書のQRコードを読み取るところから徐々にステップアップし、できることを増やしていけるような体系図を作っています。各校の校内研修では、昨年度は70回、今年度は50回の申し込みがあり、1校当たり2回は校内研修を行っているという状況です」

GIGAスクール構想を実施している自治体では、教員研修などは企業にアウトソーシングしているケースも多い。しかし、八戸市では教員として教壇に立っていた石井氏が担当してきた。石井氏は研修だけでなく、導入後の学校からの問い合わせや相談も担当している。