自ら勉強する子が育つ「自由進度学習」の効能 小金井市立前原小、従来と一線画す授業の中身

「めあて」と「振り返り」で“成長の実感”が味わえる

蓑手氏が実践する自由進度学習の、1時間の授業の流れを見てみよう。

45分のうち、冒頭の約10分は、その日の指導内容をまとめ全員に教える「ミニレッスン」。その後は児童それぞれが、「これから何を学習するか」という「めあて」を約5分で立て、それぞれに合う方法や環境の中で、約20分間の学習を行う。最後の約10分は、各自による丸つけと「振り返り」の時間。

重視しているのが、「めあて」の立て方と「振り返り」の内容だ。「めあて」については、子どもたちに常日頃から、「自分がぎりぎり達成できないくらいのレベルの『めあて』を立てよう」と伝えているという。

「極端な例ですが、6年生が『1年生の計算問題を5問解く』と『めあて』を立てると、ほぼ全員が100点を取れますよね。しかし、学びの本来の目的は、『100点を取る』ことではなく『自分を成長させること』。子どもたち一人ひとりが今の自分としっかり向き合い、成長につながるようなめあてが立てられるよう指導しています」

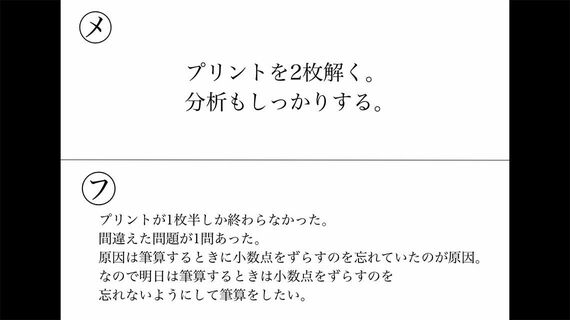

「振り返り」では、学習が終わった子どもたちに自分で丸つけをさせ、まずは「『めあて』が達成できたか否か」の確認を促す。達成できた場合もできない場合も、その理由をできるだけ具体的に書くようにと導いている。

「例えば、『うっかりミスで2問バツだった。次から気をつけたい』という『振り返り』に対しては、『約分を忘れた』『通分で計算間違いがあった』など、『どんなうっかりミスだったのか』をさらに深掘りしてもらいます。これにより、次に同様の問題が出たときの具体的な“戦略”が立てられる。ただ漫然と問題を解いて“量”をこなすのではなく、間違えた問題と深く向き合うことで、学びの“質”を上げることができます」

さらに「人と比べるのではなく、とことん自分と向き合い『昨日の自分よりもできるようになっている』という成長の実感を味わう経験を重ねることが、学びの本来の楽しさなのだと思います」という蓑手氏。子どもたち全員の「めあて」と「振り返り」に丹念に目を通し、一人ひとりに寄り添いながらサポートを続ける。

ICT×自由進度学習で実現する「個別最適な学び」

自由進度学習は、「ICTとの親和性が非常に高い」というのも大きな特徴だ。

前原小学校は、次世代ICT実践推進校として、全国に先駆け2016年から児童1人に1台端末を配備。Web授業システムとして「スクールタクト」を導入している。

「スクールタクトには、子どもたちの学習状況をリアルタイムに把握できる機能があるのですが、自由進度学習の『めあて』と『振り返り』でこの機能を活用しています。ページを2分割し、上段に『めあて』、下段に『振り返り』を書いてもらうことで、その内容を画面上で瞬時に把握し、記入にとまどっている子には書き方のヒントを伝えるなど、個別に素早く対応することができます。

また、子どもたちが取り組んだ活動を時系列で一覧表示できるポートフォリオ機能を活用すれば、一人ひとりの学習の進捗状況が一目でわかり、その子に応じた学びのサポートができます。これまでの学校は、『1対多』の一斉授業が主流でしたが、自由進度学習にICTを取り入れることで、教員と児童が『1対1』の関係をたくさんつくることができる。まさに、個別最適な学びにつながっていると思います」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら