自ら勉強する子が育つ「自由進度学習」の効能 小金井市立前原小、従来と一線画す授業の中身

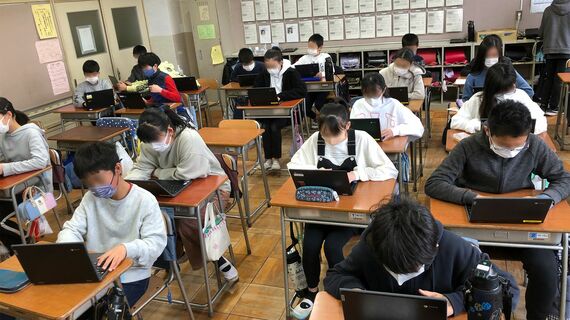

「自由進度学習」を行う教室で目にした子どもたちの姿

教室には、黒板に背を向け1人で学ぶ児童、友達同士で机を合わせて学び合う児童、イヤホンで好きな音楽を聴きながら問題を解く児童……。子どもたちは、教科書やドリル、プリント、パソコンなどを使いながら自分のペースで勉強を進めている。

先生は教室全体を見て回りながら、個別に質問を受けたり、声かけを行ったりしている。

授業終了10分前。「キリのいいところで丸つけをして、振り返りをしようね。音楽を聴いている人は終わりにしましょう」。この言葉を合図に、児童全員が真剣なまなざしでパソコンに向き合い、「振り返り」を書き込み始めた。

これは、前原小学校6年生の算数「分数×分数」の授業の一こまだ。担任は、蓑手章吾先生。蓑手学級では、授業の進度を学習者が自分で自由に決められる自己調整学習の1つの手法、「自由進度学習」で授業を進めている。いわゆる “一斉指導”は、冒頭の約10分のみ。その後は、子どもたちが自由に学習を進めていくのが基本スタイルだという。

なぜ、このような授業を実践しているのか。

「当校に着任する前、4年間特別支援学校で勤務しました。障害のある子どもたちの指導は初めて。それまでの通常級の指導経験を生かせる場面がまったくといっていいほどなく、非常に苦労しました。しかし、障害児教育、心理学、人間発達科学などを学びながら接するうち、ある子はiPadを渡すと喜々として学習を始める、また「駅」が好きな子にはカタカナよりも先に漢字を覚えるよう促すと学習意欲が向上するなど、さまざまな成長が見られたのです。

特別支援学校でのインクルーシブ教育や発達の系統性、学習心理学に関心を持ち、教鞭を執る傍ら大学院に通い「人間発達プログラム」で修士号を取得。特別支援2種免許を所有。ICT活用に関しても高い関心がある。著書に『子どもが自ら学び出す 自由進度学習のはじめかた』(学陽書房)がある

その子の『好き』に寄り添いながら、一人ひとりの子どもに合わせた指導や支援を行うことで、すべての子が楽しく学べるようになることに気づきました。障害のあるなしにかかわらず、これが“学びの本質”なのだと。この経験を生かし、公立の小学校でも一人ひとりに向き合う教育に挑戦したいという気持ちが芽生え、自由進度学習のスタイルに行き着きました」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら