「デジタル教科書」とは?今さら聞けないメリット・デメリットと問題点について解説

デジタル教科書とは?

デジタル教科書とは、紙の教科書の内容をそのままパソコンやタブレット端末などに取り込んで学べるようにしたもの。文字を見やすく拡大表示にしたり、音声の読み上げ、書き込みやマーキングができるといったメリットがあります。

動画・音声やアニメーションなどのコンテンツは、学習者用デジタル教科書に該当しません。

これまで子どもたちが使ってきた学習者用デジタル教材と同様ですが、学習者用デジタル教科書とそのほかの学習者用デジタル教材を組み合わせて活用することで、児童・生徒の学習の充実を図ることができるとされています。

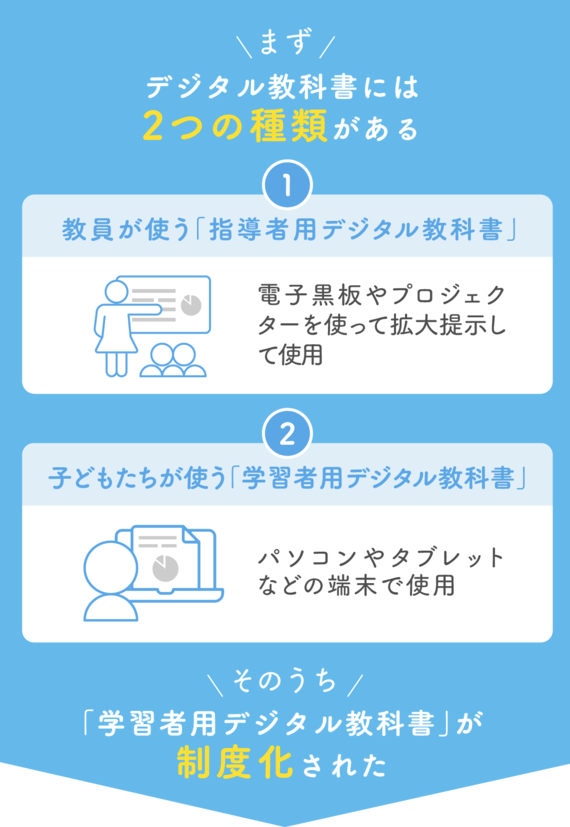

デジタル教科書の種類

まず、デジタル教科書には2つの種類があります。教員が使う「指導者用デジタル教科書」と、児童・生徒が使う「学習者用デジタル教科書」です。

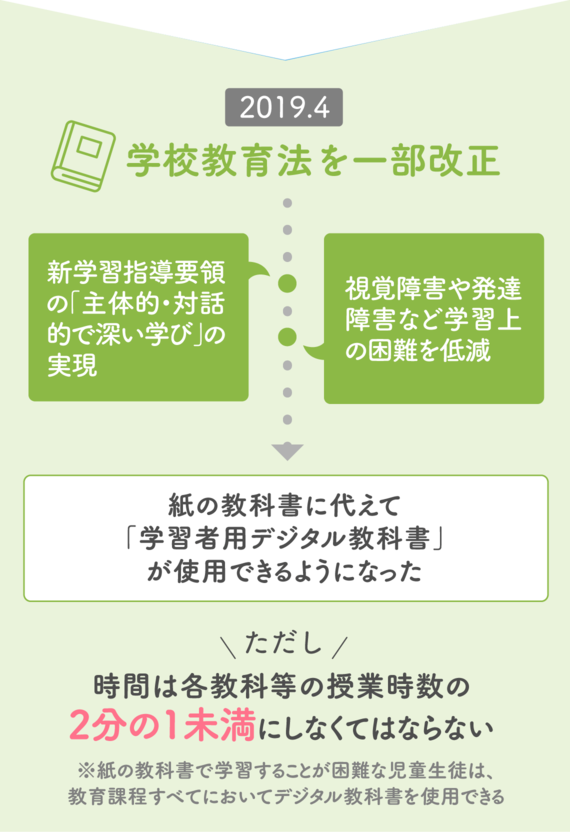

デジタル教科書の導入背景

2019年には、学校教育法が一部改正されたことにより、「学習者用デジタル教科書」が制度化されました。各教科等の授業時数の2分の1未満にしなくてはならないという制限はあるものの、紙の教科書に代えて「学習者用デジタル教科書」が使用できるようになりました。

デジタル教科書とは紙の教科書とどう違う?

現在、紙の教科書とデジタル教科書は、同一の内容になっています。デジタル教科書は、文部科学省による検定がないために同一の内容を担保する必要があります。また紙の教科書は無償給与の対象ですが、基本的にデジタル教科書は有償になっています。

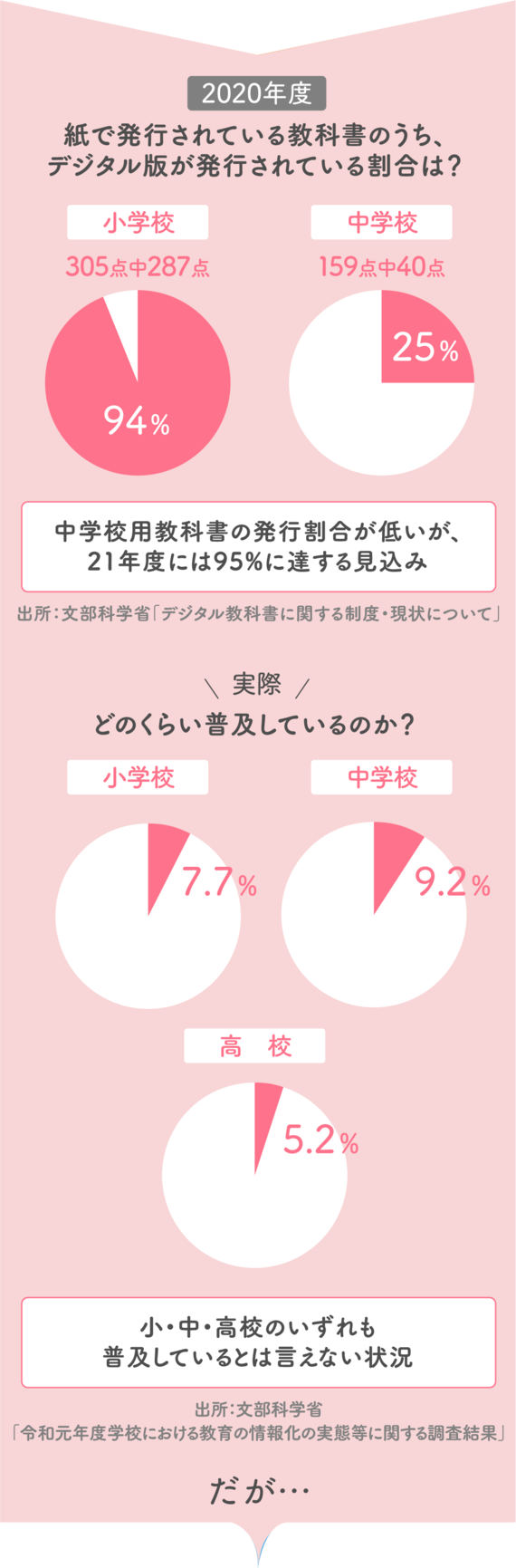

デジタル教科書と小学校、中学校、高等学校の普及割合

2020年度、紙の教科書のうちデジタル版が発行されている割合は、小学校が94%、中学校で25%でした。中学校の数字が低いですが、21年度には95%に達する見込みです。実際、デジタル教科書自体がどのくらい普及しているかを調べたところ、2020年3月時点では小学校で7.7%、中学校で9.2%、高校で5.2%と、あまり普及していませんでした。

デジタル教科書は普及するのか?デジタル教科書2022年の普及率

しかし、GIGAスクール構想によって小中学校に「1人1台端末」が整備され、デジタル教科書の使用の条件が整いました。

実際、文科省「令和3年度 学校における教育の情報化の実態等に関する調査」によれば、2022年3月時点では学習者用デジタル教科書の整備率は全体で35.9%と、前年度と比較して29.7ポイント上昇しています。