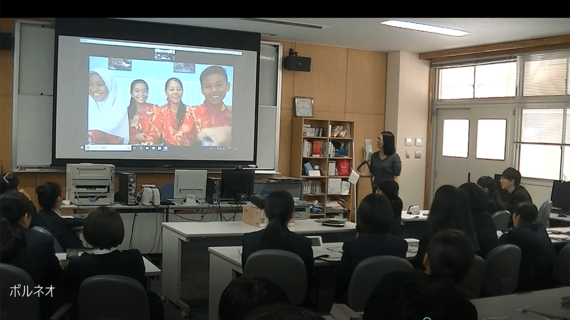

世界30カ国「英語で交流授業」する先生が凄い 都市と地方の教育格差ICTで縮めるのは可能か

「以前、環境問題について書かれた英語の長文問題を読んで議論したとき、生徒たちは『環境破壊や野生動物の減少につながるパーム(やし)オイルの生産はやめるべきだ』という結論に達しました。マレーシアの高校とつないだときにその話をしたら、『それは無理』と言われたんです。『あらゆる製品に使われているし、仕事にしている人もいる。やめたら暮らしが成り立たなくなるし、対策も行われている』と。コミュニケーションで果たす役割は文字情報が3割、声のトーンや話し方、表情などが7割といわれていますが、ICTを通して相手の表情を見たり、実際の語気を感じながら話を聞くことで、生徒たちも考えが変わったようです」

教科を超えた学びをもたらす、ICTを使った海外交流授業。高校に限らず、小学校でも実践可能だと堀尾氏はいう。

「動画共有アプリの『Flipgrid(フリップグリッド)』を使い、1つのページにお互いの生徒が動画を投稿するんです。英語で学校内を案内する動画は盛り上がりますね。動画投稿なら生徒たちもしっかり準備できますし、時差がある国とも交流できます」

では、こうしたICTを使った海外交流授業を成功させる秘訣とは何なのだろうか。

「つなぐ相手の先生と指導案を練る際、価値観や考え方、文化の違いが出てくることもあります。だから、柔軟性は必要だと思いますね。交流相手は、姉妹校がおすすめ。母国に帰ったALTや青年海外協力隊の方に協力してもらうのもいいでしょう。国際協力関係のNPOやNGOにお願いするという方法もありますね」

今後は、海外だけではなく国内においてもICTを使った交流を進めていくという。実際、東京・八王子の工学院大学附属高等学校と一緒に授業を行ったこともあるという。

「地方と都市、公立と私立はなかなか接点がないので、都市部の私立高校とつないでみたいと思っています。都市と地方の教育格差を解消するのは難しいですが、ICTを活用することで、その差を縮めることはできるのではないかと考えています」

情報収集にとどまらず、世界各地との交流を可能にするICT。その活用は、これまで選択肢が限られていた地域の子どもにチャンスを与えることにもつながる。教育格差という課題を解決するICT活用の知見の蓄積と共有が、今後さらに求められていくだろう。

(写真はすべて堀尾氏提供)

関連記事

「都市vs地方」生まれによる教育格差の深刻度 ベストと思う進路でも出身地域で差がある理由

子どもの「人生の選択肢」無意識に狭まる大問題 地方の限界を打開する「現代版寺子屋」の正体

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら