超天才「台湾IT大臣」高校生の疑問にどう回答? オードリー・タン、頭の中身がすごかった

「高校生は、どう政治や社会問題に向き合うべきか?」

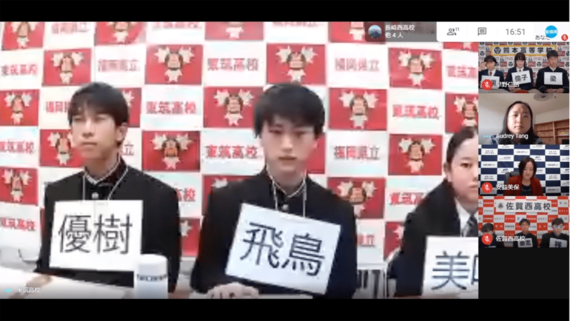

――日本の高校生は政治や社会問題に関心が薄いといわれていますが、今回のコロナ禍で政治問題などが、われわれの生活と直結していることに気づきました。そこで、私たち高校生はそういった政治・社会問題にどう向き合えばよいとお考えでしょうか。(東筑高校)

社会や政治に関する問題に取り組んでいるベテランの方と交流を持ち、彼らのメッセージをより面白く、興味が持てるようにするといったお手伝いができるといいですね。人は、面白いと感じる気持ちを止めることはできませんからね。

例えばウミガメにプラスチックストローが刺さってかわいそうだ、だからプラスチックの使用量を減らそうという運動があります。そうした主張を基に日本では「mymizu(マイミズ)」というアプリを開発した人たちがいます。これは外出先で気軽に給水スポットを探すことができるアプリですが、給水することでペットボトルといったプラスチック製品の消費量を減らそうというものです。

台湾では「奉茶」という団体が「Water refill map」というアプリを開発しました。ゲームの「Pokémon Go」のようにいつでもタグ付けすることでコインを入手することができるもので、そのコインで見た目は悪くても十分においしい規格外の農産品と交換できます。このように面白さを持たせることで、社会的意義のある行動につなぐことができるケースもあるのです。

つまり、協働したり、地方創生という面でもコラボレーションができるということです。問題に取り組んでいるベテランの人たちは、その分野で長い期間働いていますが、われわれが知っているようなデジタルの技術を知らなかった。そのため、ゲーム的な方法を使って運動の流れを1つにまとめて、共に行動できるのだということが想像できないのです。

この点こそ、皆さんのような若者が強みを持っています。なぜなら、皆さんは生まれた時からソーシャルメディアがあり、ハッシュタグを考えるのは皆さんにとっては非常に簡単なことだからです。すなわち、デジタルで運動を広げ、連携や協働ができるということです。皆さんはこうした新しい方向性や新しいベクトルを考えるのと同時に、社会活動をしているベテランの人たちが傾けるエネルギーとコラボレーションする必要があるのです。

――開発途上国の子どもたちがインターネットを気軽に利用するためには、インターネットの普及と使用するためのコストを削減することがカギになると考えます。このような問題にはどのように対処したらいいですか。(長崎西高校)

開発途上国において教育や遠隔学習の必要性は、実はとても大事なことです。子どもたちの健康と同じぐらい大事だとさえいえるでしょう。だからこそそれが、インターネットのためのインフラに投資する理由になるのです。

先生が現地に行って教えること以外にも、インターネットを通じて教えることができるのです。例えばテニスに興味があれば体を使う運動でも疑似体験できるということが理解できれば、開発途上国の人々は「では基礎教育に投資しよう」と考え、それが教育普及への大きな原動力になります。基礎科目であっても技術であっても、インターネットを通して子どもたちが習得できるということですね。

ただし、技術的な科目をインターネットを通して教えるためには、高周波数の帯域幅が必要となります。この点は、台湾でもこの数年5Gの技術の研究開発を積極的に行っている理由の1つです。

今はまだビルの屋上に基地局を設置していますが、間もなく衛星や気球、無人機などに搭載され、上空からコントロールできるようになるでしょう。そうなると、台湾と日本をつなぐ太平洋の海底ケーブルのように、ケーブルで接続できない開発途上国でも上空から極力安いコストでインターネットを利用し、例えばバーチャルサッカーもできるといった可能性が生まれるでしょう。

――オードリーさんは16歳で起業するまでに、会社設立の方法や経営の知識を独学で学ばれたと聞きました。具体的にはどう学ばれたのですか。(鶴丸高校)

ほかの多くの起業家と同じように、まずは解決する価値があると思われる環境面や経済面での社会的な問題を見つけ、その問題を解決する方法がないかを細かく調べていくところから始めます。