新学習指導要領「前文」読み解けない学校の末路 ESD実践者の手島利夫氏が警鐘を鳴らす理由

ICTが大事なのは当然のこと。しかし、理念なしにスキルだけ訓練しても意味はない。知識を関連づけ、情報を自分で取りにいって精査し、データを作って人に話す。ICTはその中で使うツールです。八名川小では4年生にもなればパワーポイントはお手のもので、6年生は1人でもチームでも堂々と発表していました。しかし、それは自分たちが伝えたいことがあるからできるのです。ICTは表現手段の1つとして必須ですが、まず大事なのは子どもの学びに火をつけてあげること。コロナ禍により、ICT活用やデジタル化への対応にも現場は追われていますが、理念を置き去りに進めてはいけないと思います。

今チェックしておきたい小学校と教育委員会の好事例

――新学習指導要領をうまく取り入れた好事例はありますか。

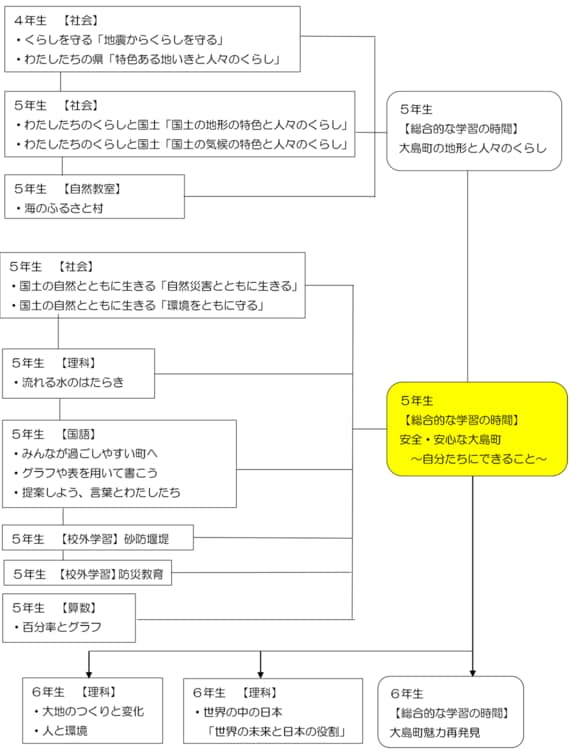

私が相談を受けている学校ですが、伊豆大島にある大島町立つばき小学校の学習指導案がすばらしい。以下は5年生の学習全体の系統性を示したもので、教科を横断するだけでなく、4年生と6年生の学びとのつながりも考えられています。

5年生の学習指導案の一部。学習全体の系統性を示している(提供:大島町立つばき小学校)

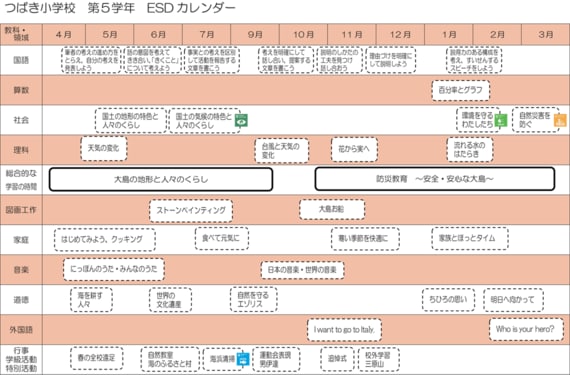

手島氏が開発したツール「ESDカレンダー」を応用して年間の学習のつながりを可視化(提供:大島町立つばき小学校)

ESDカレンダーを見ると、総合的な学習の時間に「大島の地形と人々のくらし」や「安全・安心な大島」といった地域課題を据え、そこを核に教科をつなげ単元を作っているのがわかります。これぞカリマネです。ほか、評価規準も新学習指導要領を踏まえており、随所でSDGsとの関連も示している。この指導案は私のHPでも見ることができます。

手島氏が開発したツール「SDGs実践計画表」も活用し、全学年の学習内容とSDGsの関連性も可視化(提供:大島町立つばき小学校)

教育改革を県がリードしている好事例は、大分県ですね。新学習指導要領の主旨を理解し、総合的な学習の時間を中心としたカリマネを進められるよう「大分県 総合的な学習の時間 全体計画例・単元プラン例」を義務教育課が発信しています。小3から中3までのプラン例が丁寧に提示されているので参考になります。

こんなふうに、学校は教育目標を見直し、教科横断的な学びを組み立てていきましょう。そして、教員は地域や企業とも連携しながら、子どもたちの学びに火をつけてあげられるような指導力を身に付けなければいけません。これはかなり難しい要求です。教員は経験したこともない教育をやれと言われているのですから。しかしここできちんと取り組まないと、学校が生き残れないどころか、この先の日本はないと思いませんか。この国や子どもたちの未来を考えたら今やるしかないでしょう。

校長や教育委員会には、新学習指導要領の前文や総則の意図を深く読み取り、子どもたちの未来のために、すべての学校で教育課程の改革を推進してほしい。文科省や中教審には、とくにカリマネの重要性について深い理解と実践が進むように、リードし続けていただきたいと思っています。

(文:編集チーム 佐藤ちひろ、撮影:今井康一)

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら