新学習指導要領「前文」読み解けない学校の末路 ESD実践者の手島利夫氏が警鐘を鳴らす理由

そのための学びの進め方が、「総則」に記載されています。総則には教育の質を高めるものとして「カリキュラム・マネジメント」(以下、カリマネ)という言葉が出てくる。要は教科横断的な視点です。総合的な学習の時間を中心に教科を横断的に組み立てて教育課程の編成を行い、実施に当たっては主体的・対話的で深い学びを工夫しようと書かれています。深い学びとは、行動の変容を促す学びのこと。実現するには、単元として長い時間を費やしてテーマを深めることが必要なので、カリマネが非常に重要になります。

また、今回は知識や技能の習得だけではなく、思考力、判断力、表現力、学びに向かう力、人間性等の育成を目標としており、ようやく新時代に必要な教育が強調される形になりました。

ESDを理解している教育従事者はたったの1割?

ところが、この新たな教育理念の重要性を認識している教育従事者は非常に少ない。最近、東京都のある自治体の全小学校の教育課程を調べましたが、カリマネの記述があったのはわずか1.4%。北陸地方のある自治体の全小学校でも8%と低かった。ESDに取り組むユネスコスクールは1000校を超えましたが、それでも全学校数の約3%ですからね。多く見積もってもESDに理解のある人は1~2割程度なのかもしれません。

――なぜ浸透しないのでしょうか。

校長でも担任でも、自分の専門教科や領域を中心に見がちであり、前文を読み込めていないのかもしれません。文部科学省のPR不足や報道の問題もありそうです。今はSDGsの普及でメディアもESDを取り上げ始めましたが、新学習指導要領が公示された17年は英語やプログラミングなどばかりを報道し、いちばん肝心の「持続可能な社会の創り手」には触れなかった。当時、大手新聞社は1社も取り上げなかったと記憶しています。

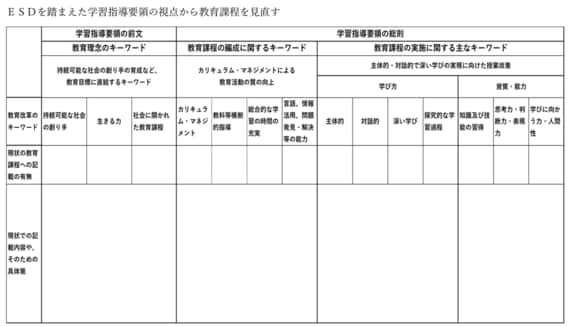

新学習指導要領への理解が進むよう、今年の9月にチェック表を作りました。重要語句はどれか、その語句は理念に関するものなのか、あるいは教育課程に関わるものなのかといったことが整理されており、各学校の教育課程の内容がどれくらい重要事項を網羅しているかが確認できます。校長が自校の教育を振り返る際や、教育委員会が現場を指導するときに役立ててもらえるとうれしいです。

コロナ禍はSDGsが示す課題そのものだ

――新学習指導要領は今年4月から実施が始まりましたが、コロナ禍と重なりました。

コロナ禍により今、教育現場は学力の保障や授業時数の確保ばかりに目が向いています。しかし、コロナ禍はまさにSDGsが示す課題そのもの。複数の問題が連鎖的かつ同時多発的に起きましたよね。健康や福祉の問題だけでなく、自粛による企業活動の低下が雇用や貧困の問題につながり、休校で教育も影響を受けた。自殺者も増え、社会が持続不可能な方向に進んでいる。こんな大災害のような経験をしてもなお、知識偏重の教育を続けるのでしょうか。

今こそコロナ禍を題材にするなど社会課題に目を向けさせ、事象を関連づけたモノの見方ができる子どもたちを育てなければいけません。今回のような複雑に絡み合った問題へ対応できる人材を育てるには、やはり主体的・対話的で深い学びとカリマネの2本柱が必要です。

ESDは成果が出るまで多少時間がかかります。しかし、江東区立八名川小学校では、7年間で文部科学省の全国学力・学習状況調査における算数の基礎的な知識・理解の問題が5.68%、活用能力の問題が18.22%も向上しました。学力は後からついてくるので、今すぐ腰を据えて新たな教育に取り組むべきです。

――改訂で「情報活用能力」も強調されましたが、ICTの活用についてはどうお考えですか。