コロナ禍のICT活用率「小中で1割」の事実 第3波に備え、学校が今から取り組むべきこと

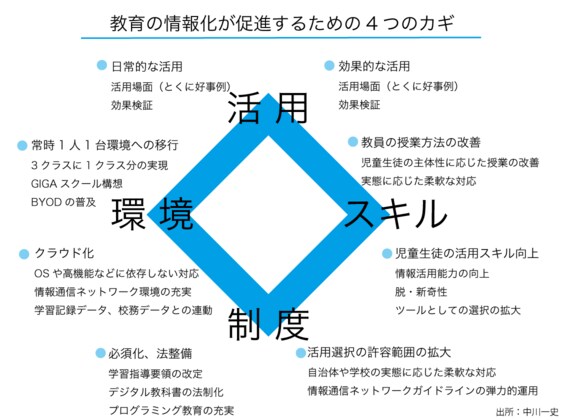

「活用」について、これまで学校は校内で40台くらいのパソコンを共有し、効果的な学習を目指してきた。今後は1人1台の端末が支給されるため、日常的な活用方法が問われてくると中川氏は語る。

「1人1台端末を持つことは、まさに子どもたちがコンピューターを『占有』することであり、学校と家庭を結び付けて活用できるようになることを意味します。こうした端末は、鉛筆やノートと同様に子どもたちのマストアイテムとなるでしょう。そこでこれからは、

子どもと教師、求められるそれぞれの「スキル」

「スキル」について、中川氏は、子どもたち自身が上手に端末を活用するすべを身に付ける必要があると指摘する。

「子どもたちが端末を効果的に利用して、問題を発見・解決したり、自分の考えを形成したりしていくためには、彼ら自身の情報活用能力を向上させることが大切になってきます。これは全教科で領域横断的に考える必要があるでしょう。学習指導要領で定められている項目には、直接『情報活用能力』とは書かれていなくても、明らかにこれに該当するものが各教科に(小学校国語科の「情報の扱い方に関する事項」など)存在します。教師はこれらを洗い出し、検討していくことも忘れてはなりません」

中川氏は、教師自身が授業スキルを向上させる必要性にも言及する。

「端末を幅広く活用するためには、従来の板書やパソコン学習とは違う “頭の筋肉” を使う必要があります。例えば、一人ひとりが違う使い方をするケースや、同じタイミングでも端末を使う子と使わない子がいたりするケースを前提に授業を進めることになります。教師はこうした状況への『構え』を持つことが必要になってくるのです」

今後、教育のICT化でオンライン教育が浸透することは必至だが、遅れが目立つ小中学校ではどのような対応が必要だろうか。中川氏はこう指摘する。

「オンライン教育が全国の学校で浸透していない現段階では、ICT教育に従来の教育と同等の成果を求めることはまだ難しいと考えます。今は、子どもたち同士や教師と子どもとの間で『共有』『共感』するために端末を使えれば合格点でしょう。端末は日常的に使えてこそ、非常時でも生きてきます。多くの学校では、限られた環境で少しでも学びを止めないよう必死に努力をしています。これからもコロナ禍が続く中では、オンラインで実現できること、対面だからこそ実現できることをブレンドしつつ授業を進めることが、現状で取れる最も望ましい対応だといえるでしょう」

(注記のない写真はiStock)

制作:東洋経済education × ICTコンテンツチーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら