偏差値35から東大合格、超効率的「努力」の中身 最速で目標到達する“東大生の共通点”とは?

しかしいざ入学した進学校では優秀な生徒も多く、成績も上位ではなくなり、上には上がいると、軽いショックを受けました。自分はまだまだと思うようになったのです」

そこから必死に勉強を始めたものの、どうしても1位を取ることができなかった相生さん。

「転機は高校2年の夏に訪れました。有名予備校のカリスマ講師の授業を受けたときに、がむしゃらに努力しても結果は出ないことに気づかされたのです。そこから、これではダメだと考え、自分の現状分析をし、自分なりに戦略を立てて、 “努力の型”をつくり出しました」

相生さんが試行錯誤する中で見つけた方法論が、次の3つのステップだ。

① 現状分析 何が得意で、何が不得意か。自分の実力や位置を確認し現状を分析する

② 理想把握 その現状に対して、自分はどうなりたいのか。自分の理想を把握する

③ 方法論構築 その理想を実現するために、現状の課題を解決していく方法を考える

「カーナビに例えるなら、①で現在地を入力し、②で目的地を入力。そしてそれを入力した結果、③として最短経路が出力される、ということです。

その結果、当初目指していた、京都大学の模試ではA判定を取ることができました。でも高3になると今度はモチベーションを保てなくなったので、東大に志望を変えてモチベーションを高め続けて、勉強を続けました。最終的に、夏には東大全国模試で1位を取り、現役で東大に合格することができました」

2浪が決まった3月に、来年の受験までの戦略を立てる

西岡さんが続ける。

「私も高校時代と浪人1年目の時は必死に勉強したものの、なかなか成績は向上しませんでした。そこで浪人2年目に入った時に、恥を忍んで、いろいろな東大生に勉強法を教えてほしいと頼み込みました。

その時に感じたのは、自分はなんて戦略を練らずに勉強していたのだろう、ということでした。自分はその日とりあえずできる勉強をするだけで、なぜその勉強をするのかという目的がふわふわしていたのです。

そのことに気づいたので、2浪が決まった3月の時点で、来年の入試までに何を勉強しておくべきかについて戦略を練って、1年間のスケジュールを立てました。

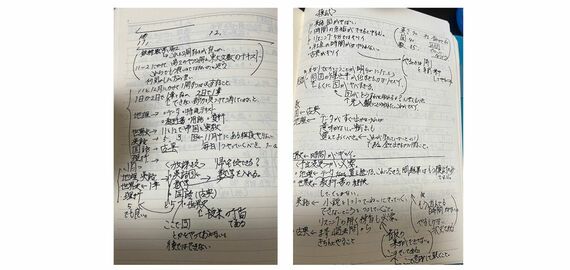

さらに、スケジュールを立てるだけで満足していてはいけません。これも東大生の勉強法をまねしたのですが、僕は『やるべきこと』『取り組み中』『やり終わったこと』と付箋を使って進捗状況を管理しながら勉強していました。

今なら『Trello』というアプリが役立つでしょう。これはTo Doリストのようなもので、やるべきこととやり終わったことをチェックできるものです。

こうやって目標に向かって最適な努力をしていくことで、僕は東大に合格することができました。東大に入ってから気づいたのですが、この考え方は、実際に多くの東大生が身に付けているものだったのです」

世帯年収300万円台から、コストをかけずに東大合格

一方、勉強にはお金がかかる。実際、東大には世帯年収が高い家庭の子どもが多いといわれるが、お金をかけずに効率よく勉強して、東大合格を果たした猛者もいる。“努力の型”を限られたコストの中で効率よく実践した好例だ。

文学部4年生の布施川天馬さんは世帯年収300万円台の家庭に育ち、限られた学費と限られた時間の中で、浪人時代には週3日のアルバイトをしながら、1浪で東大合格を果たしている。

「僕は学費免除の特待生として、東京の私立中高一貫校に通っていました。その学校は、トップの成績の人はMARCHに合格するというレベルで、東大合格者は僕で史上3人目。当時の自分にとって、東大は遠い存在でした。