学校の通知表・調査書にある「主体的に学習に取り組む態度」《ノート提出、締切遵守で評価するのは間違い》学習指導要領の改訂でどう見直し?

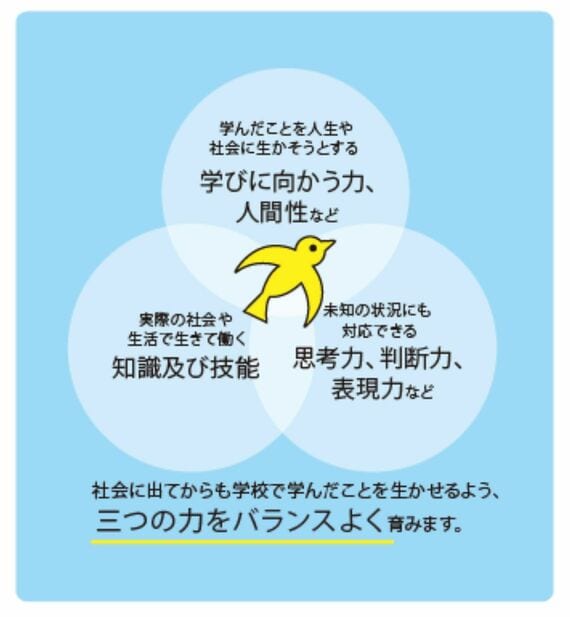

現行の学習指導要領では、各教科等の目標・内容がすべて、この「資質・能力の3つの柱」にそって設定されている。「主体的に学習に取り組む態度」はいったん「学びに向かう力、人間性等」の中に包含された。

◎資質・能力の3つの柱

一般にはあまり知られていないかもしれないが、ほぼ10年ごとの学習指導要領の改訂にあわせて、「指導要録」も改訂される。学習指導要領が目標・内容を定めたものであるのに対し、指導要録は評価の様式を定めたものである。指導要録の様式をもとに、通知表や調査書(内申書)が作成されるので、実は子どもや保護者にとっても関連の深いものなのだ。

現行の指導要録では、各教科の学習状況を、「資質・能力の3つの柱」に即した3つの観点により、ABCの3段階で評価し、それを総合して、教科ごとに数値で評定を行うことになっている(小学校は3段階、中・高は5段階)。

ただし、「学びに向かう力、人間性等」のうち、人間性に関わる「感性、思いやりなど」の部分は3段階評価や評定にはなじまないという理由で、「個人内評価」でみることになった。

そして、学びに向かう力に関わる「主体的に学習に取り組む態度」の部分のみを、ほかの2観点(「知識・技能」「思考・判断・表現」)と並んで、「目標準拠評価」(3段階評価や評定)の対象とすることになったのである。

だが、「主体的に学習に取り組む態度」を評価するのは難しい。文科省からは「粘り強さ」と「学習の自己調整」の2軸に分けてその組み合わせで評価するという方法が示されたが、実際には、「粘り強さ」がノート提出や課題の締切遵守などの勤勉さの評価になっていたり、「学習の自己調整」が授業のめあてに対する振り返りの書き方の評価にとどまるなど、形式化が目立つようになった。

その一方で、教師の評価負担は大きく、子どものほうも評価を過度に意識した行動をとるようになるなどの問題も生じていた。そこで、今回、改革のメスが入れられることになったのである。

そもそも「主体的」と「態度」の意味があいまい

「主体的に学習に取り組む態度」の評価の難しさにはわけがある。評価を行うには、まず評価の対象となるものの概念を明確にし、それについての評価データを収集し、評価基準にもとづいて価値判断を行わなければならない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら