1人1台端末もAIもフル活用、特別支援教育の現場から見えた「テクノロジーの可能性」 "ICT活用の先駆者"関口あさか教諭の視点

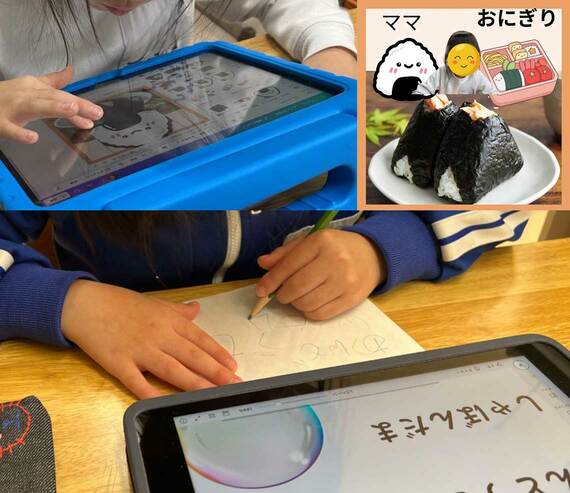

(写真:関口氏提供)

「『お母さんの作るおにぎりが一番好き。作ってほしい』という思いを伝えたかったようです。お母さまも驚いていらっしゃいました。その子はこれを機に、大好きな教員にも手紙を書くようになったんですよ」(関口氏)

関口氏は、AIの活用にも積極的だ。例えば、難易度の高い電車クイズの出題が大好きで、正解してもらえないと怒り出してしまう子への対応に、母親が悩んでいたときのこと。関口氏がAIの活用を提案し、クイズができるようプロンプトを設定したところ、本人はAIと楽しくやり取りをするようになり、母親の負担も軽減されたという。

AIが就労に役立った事例もある。

「ある外国籍の生徒は、現場実習先の掲示物が読めないという悩みがありました。そこで掲示物の画像をAIに読み込ませて翻訳する方法を伝えたところ、必要な情報を得られるようになったのです。また、その子は段取りが苦手だったのですが、タスクをAIに入力して相談することで、1日のスケジュールを組めるように。無事に第1志望に就職し、働き続けています」(関口氏)

ICTを駆使する一方で、AIが何でもできてしまう時代だからこそ、「人間にしかない『やってみたい』『伝えたい』という欲求が、これからの学びの起点になる」と関口氏。五感をフルに使った体験が大人になっても重要になるのではないかと語る。

前述した音楽の授業でも、動画でダンスの振り付けを提示する一方、授業者である関口氏が教室内を軽やかに動き回り、児童1人ひとりに声をかける姿が印象的だった。

「学習の本質や狙いがぶれないよう、テクノロジーが学びを加速する部分を見極めながら活用し、五感を使う体験や学びもあわせて保障していくことが大切だと思います」と関口氏は話す。

ICTの活用が浸透する学校は、何が違う?

同校でICTを使うのは、関口氏だけではない。64歳のベテラン教員が動画編集をこなすなど、年齢や経験を問わずICTが浸透しているようだ。

「例えばCanvaに関しては、3年前から校内研修をやってきたこともあり、『こんなの作ってみたけど、どうかな?』という会話もよく聞かれます。『キャンバってる?』なんて言葉も流行しました」(関口氏)

こうした背景には、自治体の明確な方針もある。埼玉県は以前から教育の情報化を推進しており、第4期埼玉県教育振興基本計画(2024年度~2028年度)では、教育DXを「計画全体に共通する視点」と位置づけている。

こうした中、教員は「Google Workspace for Education」や「Microsoft 365 Education」のほか、「Canva for Education」やAIの使用も可能だ。「他県の先生方に羨ましがられます」と関口氏は言う。

さらに学校現場でのICT活用を支えているのが、管理職の理解だと関口氏は話す。校長の森田暢宏氏はデジタル掲示板アプリ「Padlet」を教職員向けのアンケートで活用するなど、自ら学び、率先して使う姿を示しているという。