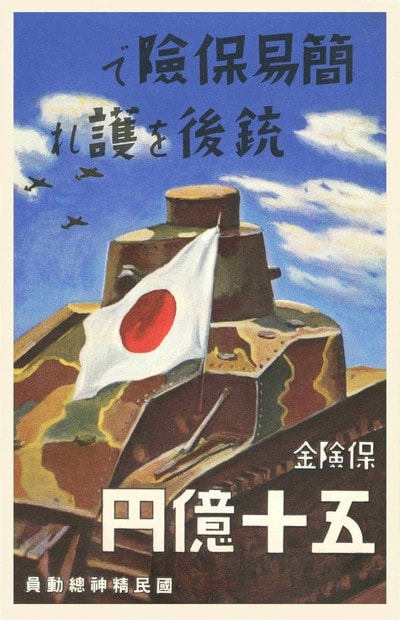

1940年代のポスター(写真:Found Image Holdings/Corbis via Getty Images)

そこで政府は、戦時体制の下、国家資金動員計画を作成し、官民あげての貯蓄増強運動に取り組む。

国家資力(国民所得)がはじめて推計されようになり、資金配分の計画化(財政資金、産業投資資金、国民消費支出)をふまえて、国民貯蓄の目標額(国民所得-〔税負担+消費支出〕)も打ち出された。また全国の職場・地域・隣組でも無数の貯蓄組合が設立され、貯蓄額・国債消化の割り当ても行われた。

これによって、戦時期の年間貯蓄増加額は1938年の73億円(銀行30億円、郵貯8億円、信組4億円)から1944年には485億円(銀行197億円、郵貯111億円、信組80億円)へと上昇した。

日銀の銀行向け貸し出しが急増した

トピックボードAD

有料会員限定記事

無料会員登録はこちら

ログインはこちら