"儲かる保育園"の裏で「園児70人に絵本10冊」、100均玩具に自腹…公費はどこへ消えた 奇妙なカネの動きと保育士「低賃金」のカラクリ

この「委託費の弾力運用」によって、人件費、事業費(給食費、保育材料費、保健衛生費など)、管理費(福利厚生費、旅費交通費、研修研究費、賃料、業務委託費など)の相互流用をはじめ、同一法人が展開するほかの保育園や本部・介護施設・学童保育への流用、保育園の新規開設など、施設整備にも費用を回せるようになった。これにより、年間収入の4分の1もの費用の流用が可能になったとされる。

中でも委託費の流用が多いのは、保育園の新規開設の費用だ。ただ、ここにも問題が隠れている。事業者側の本音としては、「事業を拡大すれば、自由にできるお金が増える」「株式上場してキャピタルゲインを得たい」という側面が強い。ある経営コンサルタントは「保育園を10園くらい展開すれば、資金を還流して経営者の懐が潤う」と明かす。

保育園は、都道府県や市区町村が行う「実地検査」を定期的に受けており、委託費の使途が適正かを含めて会計についてもチェックが入る。しかし、運営会社が別会社を作って「広告費」「業務委託」「経営コンサルタント料」などの名目で委託費を還流させるなど、いわばトンネル会社を利用して、経営者が豪遊した経費を計上したり、多額の役員報酬を設定するケースが相次いでいる。

しかも、自治体が実地検査を行うのは直接委託している法人までで、2次委託先以降は検査しないことから、問題が隠れてしまうことが多い。「そこを狙って、人件費や保育材料費を削るだけ削り、委託費を別会社に還流させる。これが、『保育は儲かる』と言って新規参入が増えた背景でもある」(保育の経営コンサルタント)というのが実態だ。

「営利」を求め、人件費や保育材料費・給食費まで削り込む

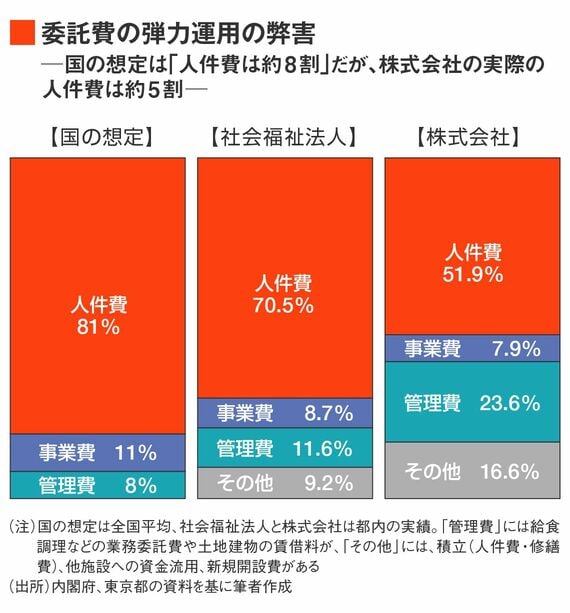

そもそも私立の認可保育園には、市区町村を通じて委託費が支払われる。委託費の原資は、国、都道府県、市区町村、保護者が払う利用料となる。委託費は、人件費、事業費、管理費について必要な金額が積み上げられて支給されている。委託費のうち人件費が8割、事業費と管理費がそれぞれ1割前後と国が想定して支給している。

もともと、保育園には必要な経費を見積もられて支給されているため、運営費が余るような性質のものではない。しかし、「営利」を求めるために人件費や保育材料費、給食費まで削り込む経営者が散見されるようになったことが、保育士の自腹問題につながっているのだ。

多くは人件費が流用されるが、東京都の調査では、実際に支出される人件費比率は社会福祉法人で約7割、株式会社で約5割だった。この調査は過去のものだが、例年似たような支出の傾向がある。

こども家庭庁の「幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査」(2024年度)によれば、認可保育園の人件費率は全国平均で73%、保育士の平均年収は約418万円になっている。しかし、都内の営利企業を中心とした保育園では年収350万円前後というケースも少なくない。

筆者の取材では、低賃金の保育園で自腹問題が起きる傾向を感じている。委託費の弾力運用が認められている限り、コストを抑えて利益を出そうという経営者の下では保育士の低賃金問題も改善せず、保育士の自腹問題もなくならないのだろう。

(注記のない写真:KazuA / PIXTA)

執筆:ジャーナリスト 小林美希

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら