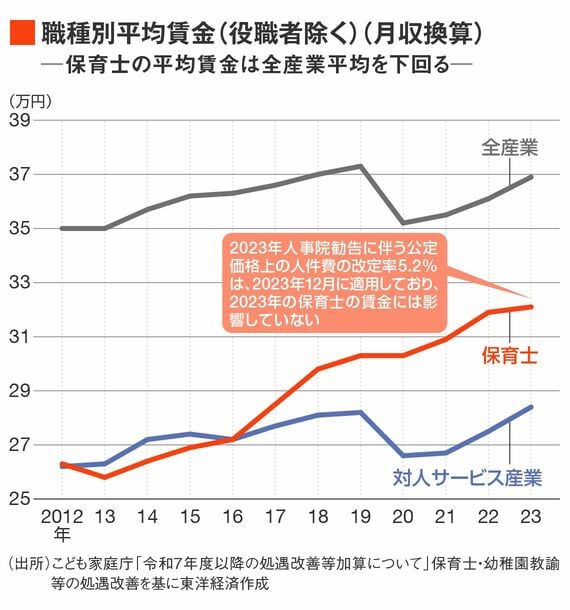

"儲かる保育園"の裏で「園児70人に絵本10冊」、100均玩具に自腹…公費はどこへ消えた 奇妙なカネの動きと保育士「低賃金」のカラクリ

美丘さんは「ケンカにならないほうがマシ」と、やむなく2000円ほど自腹を切って、野菜の玩具セットを購入した。美丘さんの月給は手取り20万円で、年収は約300万円。けっして生活に余裕があるわけではない。

「安月給の中での出費はつらいけど、子どもたちには楽しく過ごしてもらいたいし、保護者に怒られるのもつらいので、仕方ないですね。先輩も自腹で玩具を買っています。ただ、他の法人で働く友人は『そんなことはない』と言うので、ショックを受けました」

園児70人に「絵本10冊ブロック1つ」、寄附に頼る現状

都内で社会福祉法人が運営する保育園でも、保育士が自腹を切って保育に必要なものを買っている。ベテラン保育士の池野実子さん(仮名、50歳)は「理事長が『とにかくコスト削減だ』と厳しく、保護者に寄附を募っています」と話す。

保育園には約70人の園児がいるが、絵本はたった10冊程度しかない。年齢や発達に応じた読み聞かせのため、図書館で絵本を借りてくるが、園児が破ったり汚したりしないようにするだけでも一苦労で、自由に好きな本を読ませてあげることができない。そこで、1~3歳くらいの園児向けの本は、汚してもいいように自腹で買っているという。玩具も少なく、ブロックが園に1つあるだけだ。

絵本や玩具だけでなく、保護者が着替えを用意し忘れた場合の貸し出し用の下着や衣服もない。さらには、経営側から渡される費用だけでは足りず、ティッシュなどの消耗品までも満足に買えないという状況だ。

「若手の年収は360万円から380万円くらい。私は年次的に年収430万円と少しだけ高いので、足りないものはせめてベテランの私が負担しなければと思っています」

もちろん自己負担にも限界があるため、絵本や玩具、洋服は保護者から寄附を募ってしのいでいる部分もある。しかし、実子さん自身もなにかと月2万~3万円ほどは出費があるという。今年は一足早い夏日の到来でプール開きが早まったが、水遊びで使う玩具もないため、ペットボトルなどを用いた手作り玩具を使っているそうだ。

「手作り玩具もいいのですが、保育士の負担が大きくなってしまいます。園児と一緒に玩具を作るなどして保育に取り入れる工夫をしていますが、本来なら玩具や消耗品を買う費用があるはずなのに……」

実子さんは憤りを隠せない。なぜなら保育園には、運営費を指す「委託費」の中に、きちんと保育材料費が含まれているはずだからだ。

子ども家庭庁の「2024年度における私立保育所の運営に要する費用について」などから計算すると、園児1人当たりの1カ月の保育材料費は、3歳児未満で月1932円、3歳児以上で3679円となる。しかし実子さんの園では、経営

「保育園を10園くらい展開すれば、経営者の懐が潤う」

なぜこのようなことが起こるのか。公費で支給される保育材料費が子どものために使われず、保育士が自腹を切っている背景には、「委託費の弾力運用」という制度上の問題がある。

かつて、私立の認可保育園は、社会福祉法人しか設置できず、当時は「人件費は人件費に使う」という使途制限があった。ところが、1997年ごろを境に、共働き世帯数が専業主婦世帯数を上回り、保育園のニーズが増加。待機児童問題が深刻化する中で、公立と社会福祉法人だけでは需要に追い付かず、2000年に営利企業やNPO法人などによる認可保育園の設置・運営が認められた。

ただし、「人件費は人件費に」という厳しいルールのままでは、営利企業にとって参入のうまみがない。そこで、経営の自由度を図ることを名目に、株式会社の参入とともに、運営費を指す「委託費」の使途制限を大きく緩和する「委託費の弾力運用」が取り入れられたのだ。