「魔の6月」にも有効、荒れた学級も3日で雰囲気が変わる"教師の声かけ"の工夫 安定した学級経営に重要な「認める」声かけとは

「私が考える『褒める』とは、立場が上の人が下の人に対して行う行為で、『望ましい行動だから続けてほしい』というニュアンスが強くなりがちです。一方、『認める』は、よい行動を目にして純粋にうれしいと思う気持ちを伝える行為です。ただ、口では『すばらしいね』と言っても、その声かけで子どもをコントロールしようとか、いい学級をつくるためといった意図があると、『認める』ことにはなりません。大切なのは、教員自身が心の底から思っていることを伝えること。子どもたちは敏感ですから、同じ言葉でも心がこもっているかどうかで、子どもたちの受け取り方は大きく変わります」

子どもの行動をよく観察すると、教員がやってほしいと思っていることを、子どもがやってくれていることも多いそうだ。

「何も言われなくても担任の給食を準備してくれたり、問題行動を起こした子について『こんなよいところがあるんだよ』と教えてくれたりといった、子どもの純粋な気持ちに基づく行動を見ていると、人として素直に『すごいね』『ありがとう』と思えるものです。教員がそのような“よい行動を見ようとする目”を持てば、気づいた事実をそのまま伝えるだけで、子どもを認める声かけとなります」

荒れている学級の指導においても、子どもを認める声かけは有効だという。

「35人学級なら、少なくとも5人くらいはちゃんと授業を受けている子がいるはずで、その子たちをしっかり認めることが大事です。とくに最も影響力のある子のよい行動を『こんなに騒がしいのに、集中してすごいね』と認める声かけをしていくと、その行動を真似する子が少しずつ増え、学級全体の雰囲気もよい方向へ変わっていきます。さすがに学年末になると学級の立て直しは難しいこともありますが、子どもたちに学校や大人への根深い不信感がない限り、今の時期であれば3日で雰囲気が変わることを実感できると思います」

「内発的動機付け」を意識してプロセスを評価

こうした子どもたちを認める声かけを習慣化することが、安定した学級経営を行ううえで重要になるが、注意したい点もある。

成果のみに着目して子どもを評価する発言や、「隣のクラスはできているのに」などと比較する発言は避けること、また、「これができたら休み時間が長く取れるよ」といった外発的動機付けは極力しないほうがよいと庄子氏は指摘する。「やりたい、楽しい」などの子どもの内側から湧き出るもので意欲を高める内発的動機付けを意識し、子どもの主体性を引き出していくことを大切にしたい。

「内発的動機付けを高めるには、指示・伝達は『どうしたらよいと思う?』という問いかけに変えること、そして結果よりプロセスを評価すること。心理学者アルバート・バンデューラの『社会的学習理論』では、自己効力感の重要性が述べられています。自分の行動のプロセスが教員に肯定的に受け入れられていると感じることで、子どもは自己効力感が高まり、内発的動機付けが促進されるので、頑張っている子には個別に声をかけて努力や工夫を認めてあげましょう」

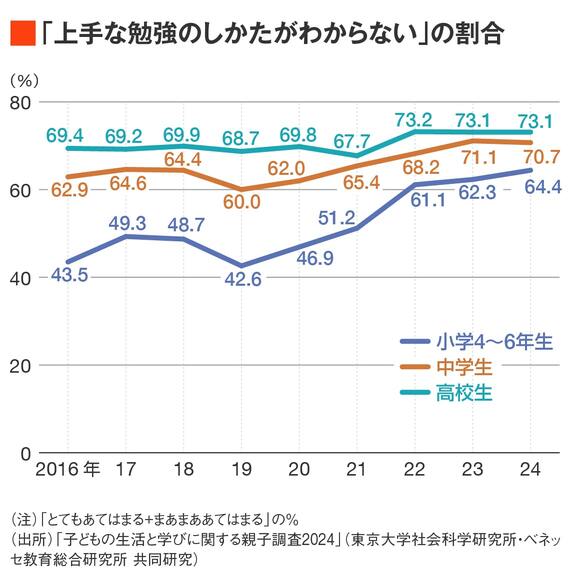

昨今、小学生の段階ですでに学習に悩みを抱えている子も多いようだ。「子どもの生活と学びに関する親子調査 2024」(東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所 共同研究)によると、小学4年生~6年生では「勉強しようという意欲がわかない」と回答する子が増加傾向にあるだけでなく、「上手な勉強のしかたがわからない」と回答した子が2016年の43.5%から2024年には64.4%と大幅に増加している。教員はこうした実態も念頭に置いたうえで、個々の頑張りを認める声かけをしたい。

「例えば、10問の小テストでいつも1問しか正解できない子に対しては、まずは2問に取り組み正解できるようにするといったスモールステップを設定し、勉強を頑張っているプロセスを認めていくことが大切だと思います」

目立たない子の小さな変化を認めていくことが重要

前述の調査では、小学4年生~6年生は、図表を理解する力、グループをひっぱる力、文章にまとめる力、論理的に考える力、じっくり取り組む力、解き方を考える力などに関して「得意」とする割合が減少しており(下図の赤い項目を参照)、自己評価の低下も確認されている。子どもの自己評価を高めていくには、やはり1人ひとりに目を向けていくことが大切になる。