「be動詞や四則演算を教える」大学は不要という誤解、"リメディアル教育"の本質 定員割れの大学が学力ない子を受け入れてる?

「リメディアル教育」の役割

「大学でbe動詞や四則演算を教えている」といったニュースがしばしば話題になります。ネット上では、「大学で教えるべきことか」「こんな授業をする大学は潰れるべきだ」といった批判的なコメントも多く見られます。大学は高等教育機関ですから、そうした内容を教えることに違和感を覚える人がいるのも理解できます。

高校までの学習内容や学習スキルを補うために大学が行っている教育を「リメディアル教育」と呼びます。例えば、文章の書き方やレポートのまとめ方、基本的な数学の計算、英語の基礎的な文法など、大学の授業を受けるために必要な最低限の知識やスキルを、入学後に身に付けてもらうことが目的です。大学での専門的な学びにスムーズに移行できるようにする、いわば土台づくりとも言える取り組みです。

では、なぜこのような教育が必要とされているのでしょうか。背景には、いくつかの大きな変化があります。

なぜ小・中学校の内容を大学で教えているのか?

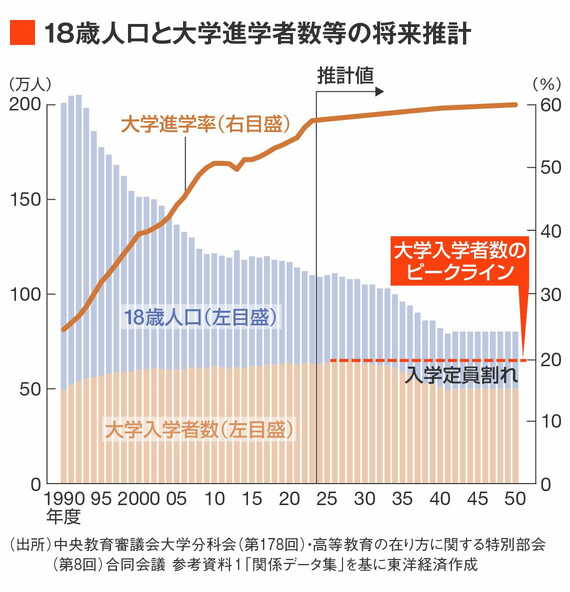

まず1つめは「大学全入時代」と言われるようになった進学率の上昇です。18歳人口の減少が進む一方、大学の数はむしろ増え続けてきました。いまや四年制大学の進学率は50%を超え、進学は身近になっています。当然ながら学生獲得の競争も厳しくなっており、定員割れに悩む大学も少なくありません。

このような状況の中で、従来なら大学に進学しなかった層の学生を受け入れる大学も増えているわけです。十分な志願者数を集めている大学であっても、30年前と現在とでは入学者の状況がかなり違うはずです。

2つめは、入試制度の多様化です。現在では総合型選抜や学校推薦型選抜で進学する学生も増えています。学力試験を課されないケースも多く、入試段階で学生の基礎学力を十分に確認できないこともあります。

ただ筆記試験中心の一般選抜でも、1〜2科目だけで受験できる大学は少なくありませんし、大学入学共通テスト利用入試であれば数学Ⅲの試験を受けずに理工系の学部へ進学することだってできます。推薦入試に批判が集まりがちですが、一般選抜も完璧ではありません。実際、推薦入試での入学者よりも一般選抜組の方が中退率が高い大学や学部も珍しくはないのです。

3つめは、高校教育の多様化です。工業高校や商業高校などの専門学科や総合学科、通信制や定時制など、さまざまなタイプの高校から大学に進学される方が増えています。それぞれに履修してきた教科や科目、学習環境は異なります。得意分野では極めて優秀だけど、普通科の高校に比べると一部科目の学習時間が非常に短い……なんてケースもよくあります。

このように社会環境が変わった結果、多様なバックグラウンドを持つ学生が大学に入学するようになりました。その中には、必要な学力を身に付ける機会を逃してしまった学生や、特定の科目を履修してこなかった学生も含まれています。