「大学入学者選抜ルール」が一部変更、話題の「学力型年内入試」2026年度はこう着地した 年内入試の学力試験容認も解釈に幅が残る

「学力型年内入試」とは何か、その問題点とは

総合型選抜・学校推薦型選抜の総称である年内入試ですが、一般的には面接や小論文、高校の推薦書や受験生本人による志望理由書などを用いて選抜が行われます。

選抜の際には、大学入学後の教育への適性や基礎的な学力を確認する意味で学力試験が行われることもあります。国公立大学などでは、学力確認のために大学入学共通テストを課し、その結果と合わせて年明けに合格発表する方式で実施している大学もあります。

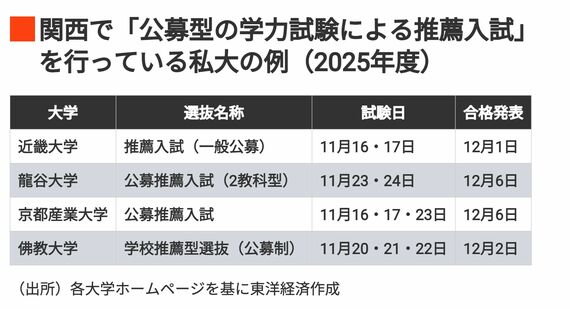

しかし、主に近畿地区では、少なくとも30年以上前から面接なしで学力試験のみによる公募制の学校推薦型選抜が行われてきました。併願も可能で学外会場も複数設置され、早期に実施される一般選抜と言えなくもないため、時に“0期入試”と称されることもあります。大学によっては数万人の受験生を集めており、制度として定着していると言っていいでしょう。

ただ、文部科学省が毎年通知する入試のルールブック「大学入学者選抜実施要項」では、学力試験の実施は「2月1日以降」とされているため、その意味でルールに反していることは以前から指摘されていました。それでも近畿地区では“受験の常識”になっており話題になることもありませんでした。

今年、そこに異変がおきました。首都圏でも同様の年内入試を行う大学が出てきたのです。それが東洋大学と大東文化大学です。

これに反発したのが、高校側と競合する大学です。高校側の意見としては、前述の入試日程ルール違反に加えて、高校教育への悪影響をあげています。早期の就活が大学教育を歪めるのと同じ理由です。競合大学は自大学の学生募集への悪影響を懸念しました。

そのため、文部科学省は例年、年1度(5月)の大学入学者選抜協議会(高校団体と大学団体などが入学者選抜のルールなどを協議する会議体)を10月にも急遽開催し、12月に改めてルールの遵守を全国に通知しました。

これらの圧力を受けながらも「学力型年内入試」は実施され、東洋大学の志願者数は2万人を超えたと報道されています。つまり、受験生ニーズはあったのです。

大学団体から提案された改善案

こうした状況を受けて、文部科学省は3月に大学入学者選抜協議会を開き、対応策を協議しました。議事録が公開されていますのでそれを読むと、高校側からはこれまでと変わらず厳しい意見が出されましたが、この会議で大学団体から1つの改善案が提案されました。

それは入試ルールを遵守した年内入試を行うことを大前提として、小論文や面接など複数の評価方法を用いて選抜を行う評価方法の中の1つとして基礎学力テストの実施を認めてほしいという内容でした。

この案は高校側にも受け入れられ、文部科学省から6月3日に公表された「令和8年度大学入学者選抜実施要項」では、年内入試でも条件付きで学力試験が実施できると明記されました。その条件とは、学力試験を課す場合は、「調査書等の出願書類」に加え、「小論文・面接・実技検査等の活用」または「志願者本人が記載する資料や高等学校に記載を求める資料等の活用」と「必ず組み合わせて丁寧に評価」することです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら