――具体的にどのような試みをされたのですか。

1つが、日本最大の共同溝(編集部注・上下水道や電力、通信ケーブルなどを地下に一体収容できるインフラ)です。

最近でも埼玉県で道路に穴が空いて大変なことになりましたが、日本全国で地下に埋没しているインフラの老朽化がこれから進みます。地下に管を埋めるとメンテがすごく大変ですが、頑丈な共同溝を作ると、下水も含めて、パイプ関係は共同溝の中にあるから、随時点検してすぐに管だけを取り換えられるメリットがあります。かなり将来を見据えたことをやっていました。

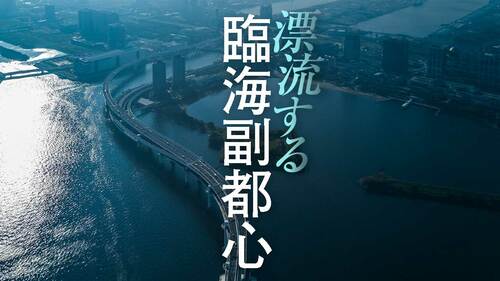

地震対策、液状化対策も同様です。埋立地は液状化されやすく、3.11のときには舞浜周辺が大変でしたが、実はここ(臨海副都心)では、酷い大震災がまだ考えられていないときに液状化対策を完璧にやったので、微動だにしませんでした。

お金がかかったので全体で酷い悪評が立ちましたが、こういう都市インフラを一生懸命やったので、もう少し中身も見てくれるとよかったなという感じはします。

都市博が批判のきっかけに

――1980年代半ばに構想が始まり、その後バブル経済が崩壊しました。構想当初とその後で、大きな落差があったということでしょうか。

たたかれるようになったきっかけは、世界都市博覧会でしたね。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら