「80倍楽になった」iPadとの出合い、文字が書けない慶応生が語る「合理的配慮」 個別最適な学びを保障する学校や教員の姿とは

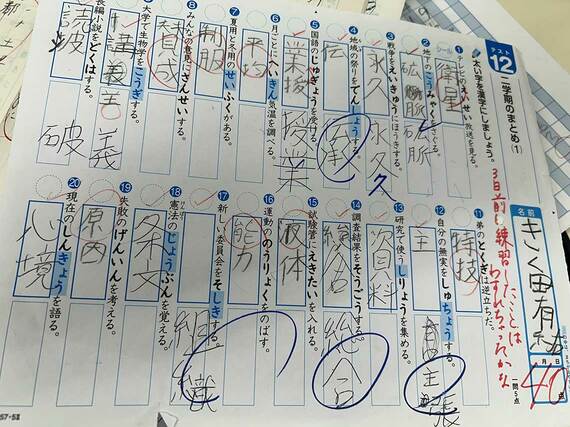

それでも点数が取れたため、手書きで大丈夫だろうと判断されてしまった。あまりの苦しさに耐えきれず、練習しても手書きが困難である証拠として、小学校で取り組んだドリルやノートなどを提出してやっとパソコンで定期テストを受けられることになった。

(写真:編集部撮影)

有祐さんは「自分は絶対に不正をしないので、試験監督をつけてください」と宣言。担任の教員が専属の試験監督となった。試験当日はパソコン・ハンドスキャナー・プリンターを持参し、試験開始とともにB4サイズの解答用紙をスキャンする。

しかし、ハンドスキャナーが読み込めるのはA4のみ。そこでまずB4の解答用紙をA4サイズにはさみで切って読み込んでパソコンに取り込み、解答を埋めていく。「やめ」の合図で解答をプリントアウトし、提出する。B4をA4サイズに切る時間が必要なため、解答に割ける時間はほかの生徒より少なくなる。解答用紙をA4で欲しいと何度も交渉したが、理解してもらえたのは中学校生活が終わる頃だったという。

高校受験を見据え、中学2年生の頃から、受験当日のパソコン使用を許可してくれる高校を探した。しかし、学力は伸びていくのに受験できる学校が見つからないまま中3の夏休みも学校めぐりを続け、訪れた学校の数は20校を超えていた。

長い奮闘の末、合理的配慮を認められたのは2校のみ。慶応義塾高等学校(以下、慶応高校)では時間延長が、もう一校の早稲田大学高等学院では大学のパソコンの使用が許可された。両校を受験した有祐さんは慶応高校に合格し、晴れて高校生となった。

高校で受けた「理想的な合理的配慮」とは?

有祐さんは「慶応高校では、理想的な合理的配慮を受けていた」と話す。テストのたびに、個別最適な合理的配慮の見直しが行われていたという。

「例えば、僕が国語のテストをパソコンで受けると、予測変換機能があるから漢字は手書きの生徒より有利になってしまう。そのため、僕のテストだけ漢字をなくして80点満点にしようという話が出たのですが、『合理的配慮はそういうことではないんです』と僕が返すと、先生が『合理的配慮に関する知識が足りなかった』と本を一冊読んできてくれたのです。最終的に、僕はまず手書きで漢字テストを受けてから、パソコンで80点分のテストを受けることになりました。こんなやり取りができたのは、学校や先生が『合理的配慮とは何か』を学ぶ気持ちを持っていてくれたから。担任の先生をはじめ、各教科の先生が協力してくださいました」

小学生の頃から自ら学校や教員と交渉を行ってきた有祐さんは、合理的配慮を受けるためのポイントについてこう教えてくれた。

「敵対したり怒ったりせず、建設的な対話を心がけることです。大事なのは、合理的配慮に対するOKを取り付けることなので、一度断られても、いったん言いたいことを飲み込んで次の手を考えること。また、合理的配慮を受けるには、自分から『ここに困っています』と伝えることが重要になります。相手側が『ここに困っているんじゃないか』と予想して決めるのは合理的配慮ではありません。かつての僕のように何に困っているのかわからない場合は、読み書き検査を受けるといいと思います。どの部分にストレスを感じ、困難を抱えているのか、具体的数値で表すことができれば相手を説得する材料になります」