うつ病で休職中の男性教員、実は「更年期障害」かも?知られざる不調の対処法 管理職やミドルリーダーが気を付けるべきこと

例えば、転職や配置転換、退職など環境が変化して強い緊張やストレスが生じるとき、あるいは、仕事に慣れて周囲から褒められることがなくなってくるときもテストステロンが低下します。更年期障害は40歳以降の男性に多く見られますが、まさにこうした環境変化が起こりやすい年代ですよね。

――男性の場合、具体的にはどのような症状が見られますか。

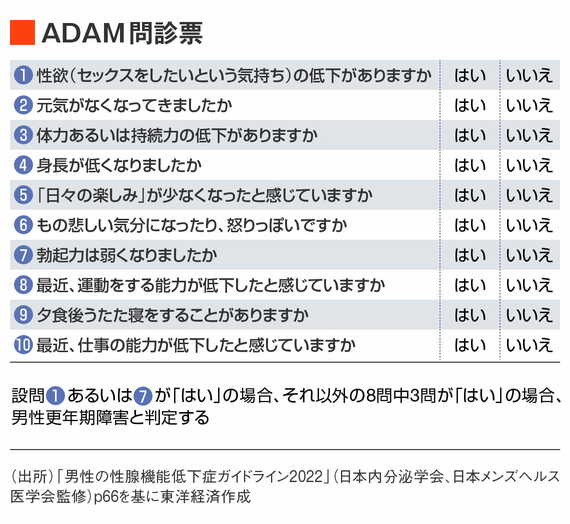

男性も、女性の更年期症状と同様に、顔のほてり、疲労感、うつ症状などが見られます。男性の場合はとくに、笑わない、イライラする、人にきつく当たる、やる気が出ないといった症状が出やすい。教員ですと授業がつらくなってくるでしょう。社会生活に支障が出るほど症状が重い場合、医療機関では、AMSスコアやADAM問診票を用いて更年期障害を診断しています。

実は「更年期障害のうつ症状」の男性教員は多い?

――更年期障害になりやすい人の特徴は、あるのでしょうか。

テストステロンは、意欲や集中力を支えるほか、公平さや公正さに敏感、キレにくい、細かいことは気にしないといった方向にも作用するため、バリバリ仕事をする人やはつらつとしている人、自己表現している人は、たいていテストステロンが高い。例えば、芸術家やアスリート、政治家や社長は、テストステロンが高い人が多いと言われています。

ただし、そのような方でも挫折したり、社会に評価されないと更年期障害になります。一般的には、他人の評価に敏感な人、真面目にきちんと仕事をする人、自分で何でもやろうとする人は、ルーズな人よりも男性更年期障害になりやすいですね。

50年以上前の研究ですが、テストステロンが低い職業として、教師、医師、牧師が挙げられています。共通点は、狭い場所にマイノリティーを集めて同じことを繰り返し、規則に厳しい職業であること。もちろん例外はありますが、教師は基本的に、教室でマイノリティーである子どもたちに対し、教科書に基づく授業を繰り返しますよね。校則にもうるさいです。

しかも、褒められる機会が少なく、近年は人手不足でオーバーワークが続いています。授業デザインやファシリテーションといった新たなスキルを求められるなど教育環境の変化も激しく、今の学校の先生方は更年期障害になりやすい環境にあると言えるでしょう。

――文部科学省の「令和4年度公立学校教職員の人事行政状況調査」では、教職員の精神疾患による休職者が6539人と過去最多を記録しましたが、この状況と男性の更年期障害は何か関係があるのでしょうか。

うつ病の発症率は医学的には職業によって変わらないはずなのですが、教員や銀行員の方が目立って多い。また、私が診ている更年期障害の教員の方々は、休職からなかなか復帰できない、以前のように元気にならないということでやって来る人が多いです。こうした現状から、うつ病と診断されて休職している男性教員のうち、実は「更年期障害のうつ症状」というべき人がかなり多くいると考えています。

――うつ病と、更年期障害のうつ症状では、何が異なるのでしょうか。

うつ病は周期的に起こりやすいものであり、環境変化はきっかけにはなりますが、原因ではありません。そういう人には抗うつ薬が効きます。