いじめや授業の議論とも関連、教員は「スクールカースト」をどう考えるべきか 「学校適応感」や「学校享受感」との関連も大きい

水野氏がスクールカーストについて研究し始めたのは2013~2014年頃。大学の卒業論文のテーマを考えている際、鈴木翔氏の著書『教室内カースト』(光文社新書、解説:本田由紀)と出合ったことがきっかけになった。自身も高校時代、学級内で上下関係のような空気を強く感じていたこともあり、その原因について研究したいと思うようになったという。

「教室で子どもたちの上下関係を感じる経験をしたとおっしゃる先生方は多く、皆さんもその実態には触れていらっしゃるはず」と、水野氏。例えば、心理学には、「ビッグファイブ」と呼ばれる性格特性(協調性・外向性・勤勉性・神経症傾向・開放性)があるが、この性格特性と中学生のグループの主観的地位との関係を調べてみると、次のようなことがわかったという。

「自分がいるグループの地位は高いと認識している生徒ほど外向性が顕著に高く、協調性と開放性も高い傾向が示されました。また、そうした認識の生徒ほど、所属する学級について、客観的にどのような状態にあるかは関係なく『自己開示がしやすい』『仲がよい』と肯定的に見ています。対して自分のグループは地位が低いと認識している生徒は、逆の性格特性を持ち、学級の捉え方も否定的な傾向があります。そのほか私の研究では、上位グループの生徒ほど学級適応感や学校享受感が高いことが確認されており、スクールカーストの地位が学校生活の楽しさと強く関係していることが示唆されています」

「いじめ」との関連や「授業のパフォーマンス」への影響も

こうした傾向は、教員であれば日々の指導の中で実感する部分があるかもしれない。さらに水野氏は、近年のさまざまな研究から、スクールカーストがいじめの問題や授業におけるパフォーマンスとも関連があることがわかってきていると話す。

「私たちの調査では、自分のグループの地位が低いと思っている生徒ほど、いじめ被害を受けやすく、いじめの解決もしにくい傾向にあることがわかりました。また、高知大学大学院の亀山晃和さんらの研究(2021年)では、理科授業での班活動において学級内の地位が低い生徒ほど心理的安全性が低くなりやすく、批判的な議論もしにくいことが示されています」

スクールカーストは必ずしも上・中・下というようにグループが明確に分かれて存在するのではなく、「地位の差が生まれる度合いは学校や学級によって異なる」と水野氏は指摘する。

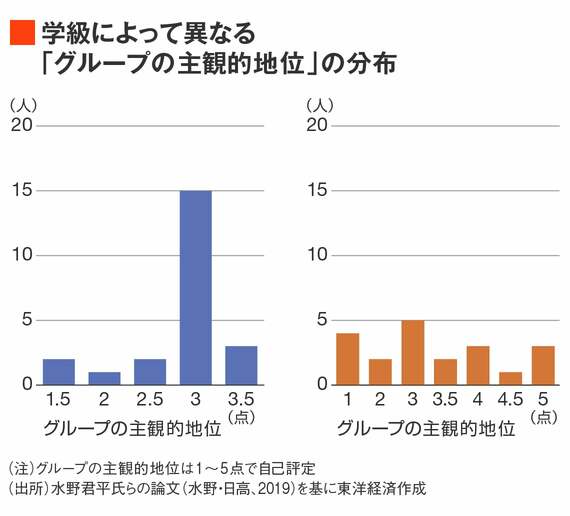

以下は水野氏が、中学生に自分のグループの地位の高低を1点~5点で自己評定してもらい、学級ごとに「グループ間の主観的地位の標準偏差」を算出したものだ。

「左のグラフを見ると、『自分のグループは普通』と捉えている生徒が多く、スクールカーストが生徒たちの間であまり意識されていない学級であるといえます。しかし右のグラフでは、主観的地位がばらけており、スクールカーストが明確に意識されている学級であることが見て取れます。また、後者のほうが、主観的な地位と学校での充実感との相関が強く出ました。つまり、学級や学校のスクールカーストの程度によって、学校の楽しさが左右される可能性が考えられます」