教職員「精神疾患で休職」が過去最多の6539人、学校と企業の決定的な違い 「心を病んでいる人」はもっと多い可能性も

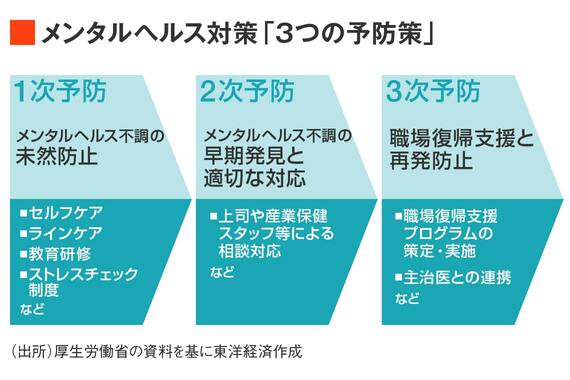

こう刀禰氏が話すように、メンタルヘルス対策としてよく知られる3つの予防策がある。

自身の体質を知るセルフケア、管理職が従業員の健康を管理するラインケアなどによって不調を未然に防止する「1次予防」、上司や産業保健スタッフとの相談体制を構築して不調を早期に発見して対応する「2次予防」、メンタルヘルス不調が悪化、再発しない仕組みをつくる「3次予防」だ。これらをしっかり機能させることで休職率を下げる、あるいは安定させることが可能になるという。

ステークホルダーの多い教職員は大変

メンタルヘルステクノロジーズは、2019年から総務省の外郭団体、地方公務員安全衛生推進協会から委託を受け、地方公務員向けメンタルヘルス研修、教育委員会や学校に教職員・メンタルヘルス実態調査のためのヒアリングなども行ってきた。

その経験から、刀禰氏は公務員のメンタルヘルス対策について「基本的にはうまくいっていない。形式的な対応か、そもそも対応してない場合がほとんど」だと話す。それはここ数年、教職員の精神疾患による休職者が高止まりとなっていることにも共通するという。

「うつ病や適応障害といった精神疾患が起こる要因は、環境変化と仕事の量と質、職場の人間関係が大半です。例えば、環境変化が非常に速くて、毎月400時間も働かなくてはならないほど仕事が多く、職場の人間関係も最悪ならば、精神を病んでしまうのは当たり前です。今はどこも環境変化が激しく、すべての仕事をミスなく、スピーディに対応することが求められ、ちょっとしたミスでも怒られる。そこに人間関係の悪さが加われば、誰でも病んでしまう時代になっています」

メンタルヘルステクノロジーズ 代表取締役社長

2002年明治大学経済学部卒業。コンサルティング会社、証券会社などを経て、ヘルスケア領域の社会問題を解決できるような事業に取り組みたいと2011年にMiew(現メンタルヘルステクノロジーズ)を創業。2022年3月に東証マザーズ(現グロース)市場への上場をはたす

(写真:メンタルヘルステクノロジーズ提供)

企業の一般的な社員のステークホルダーは顧客と上司・同僚くらいだが、とりわけ教職員の場合は上司・同僚、児童生徒、保護者、地域社会とステークホルダーが多い。たとえ優秀な人であっても、教職員のほうが構造上、難しい環境に置かれているという。

「そもそも学校はIT化で世の中から後れをとっており、生産性が高いとは言えません。紙文化で1人1アカウント配布されていないにもかかわらず、デジタル前提で設計がなされている学校もある。ITが得意な人、苦手な人の差も激しく、それを改善できるほどの研修も企業ほど充実していません。そのうえ、長時間労働が当たり前となれば、生産性が上がりません。精神疾患は複合的に要因が重なって発症するものです。学校は構造上、病みやすい環境にあると認識したうえで、まずはセルフケア、つまり自分自身を守る術を身に付けなければなりません」

神戸市、那覇市、千葉市のメンタルヘルス対策を支援

こうした状況を受け、文科省でも2024年度、公立学校教員のメンタルヘルス対策に関する調査研究事業としてモデル自治体、モデル校で効果的な取り組みについて研究を行うとしている。2013年に文科省が取りまとめたメンタルヘルス対策から、実に10年ぶりの動きとなる。