その後の道程は前述のとおりだが、幼い頃から今に至るまで、自身をずっと駆り立ててきたものは「楽しい」だという。

「東大に進学したのも、東京に行ったほうが面白そうだったから。起業家になったのもお金を稼ぎたいからではなく、楽しそうだから。僕にとっての贅沢といえば、温泉に入ってコーヒーを飲みながら読書ができる状態でしょうか。そのくらいの生活のゆとりが満たされたとき、さらに幸福度を増していくには、やはり面白い、楽しいといったワクワク感が僕には必要です。社会貢献を掲げて起業する人もいますが、『社会のため』というのは、いろいろなことを動かせる面白さを知って経験を深め、貢献できる立場になったときに実現できるものだと思っています。そのときも、根本にあるのはきっとワクワク感です」

今、日本の学習指導要領は、主体的・対話的で深い学びを重視し、探究力や課題解決力を養う学びを推進している。まさに主体的に学び続け、仲間と起業して企業の課題解決に取り組む伊藤さんの目には、日本の教育はどのように映っているのか。

「今の義務教育は、ある程度公平に学力が担保される点は非常によいのですが、画一化の問題はあると感じています。例えば、受験で合格を勝ち取るには総合点を上げなければいけませんが、そうしたスキルは少なくとも起業にはまったくもって役に立ちません。何事も平均的にできる人たちは仕組みをつくる側ではなく、仕組みを回す側になります。一方、仕組みをつくる人たちというのは、強烈な強みや弱み、好き嫌いがあるもの。これからは、互いの弱みを補いながらつくっていく組織がよい組織であり、個人も自分の『好きや強み』を大切にすることがより重要になっていくと考えています」

AIの進化が加速するこの時代において、子どもたちはどのような力を身に付け、学校はどのような教育を行っていくべきだろうか。

「単に知識を増やす勉強はいらないと思います。自分が目標に向かって努力できるのか。新しいことを学ぶときの習得法や習慣をいかに身に付けられるのか。自分を支える軸は何か。いわば、自分のスタイルや人格をつくり上げていくうえでの方法論を確立していくという視点が、教育の場でも大事になっていくのではないかと思います」

そして今後は、学びとアンラーンを繰り返して変化に適応していくことも重要だと伊藤さんは指摘する。そのために必要なのは、やはり楽しさや好奇心だという。

「人は楽しかったら、何でも学ぶはず。僕もやりたいことがない時期がありましたが、やりたいことや楽しいことがない人は、外界の刺激を取り入れたり、自分をメタ認知してストッパーになっているものを外したりすることが大切だと思います。そうすると、自分の好き嫌いがわかったり、人と違う認知が生まれたりするのではないでしょうか」

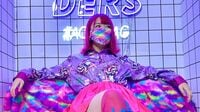

(文:國貞文隆、写真:Almondo提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら