「根本的議論」なき教育、研究者・山口裕也と哲学者・苫野一徳が共に抱く懸念 「学びの構造転換」を支援する質問紙を開発

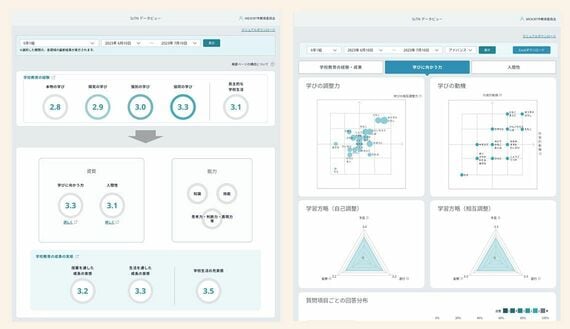

(画像:NTTコミュニケーションズ提供)

山口 ご要望があれば、講演や研修の形で質問項目の読み解きや活用をサポートしています。また、近々まなびポケットのホームページ上で、『ScTN Viewハンドブック』という活用マニュアルが一般公開されます。まなびポケットを学習eポータルに選定していないユーザーでも、質問紙の構成やデータの使い方、対話のためのワークシートなどの部分で理解を深めていただけると思います。

「科学×哲学」に基づき議論できる「若手研究者の育成」も視野

――ScTN質問紙の利用実績を教えてください。

山口 4月のリリースから現在までに、56の自治体、450の学校が、MEXCBTを通じて利用しています。デジタル庁「令和5年度教育関連データのデータ連携の実現に向けた実証調査研究」の一環で鹿児島市の小中学校計2校で利用があるほか、全公立小・中学校で実施している自治体も。名古屋市では、ナゴヤスクールイノベーション事業向けに、ScTN質問紙と同趣旨の質問紙を共同作成し、実施しています。そのほか、フリースクールなどでも利用があると聞いています。

――現時点で何か成果や手応えはありますか。

山口 協同の学びの肯定率が高く出る一方、個別の学びの肯定率は低く出る学校が多いのですが、そういう学校の授業を見ると、教員が授業を主導していて個別の学びと協同の学びが分離していることが多いんです。でも、先生方が公教育の本質から議論していくと、個別の学びの肯定率が協同の学びの肯定率と一体的に向上したりする。授業改善に役立つ指標になっていると感じています。

――今後の取り組みについてお聞かせください。

山口 主に3つあります。1つ目は、自治体や学校の支援。ScTN質問紙を通して関わるほか、研究支援も力を入れています。今年度は、名古屋市教育委員会が採択された文部科学省「特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業」の実証研究に係る測定指標設定と効果検証業務を請け負っています。

2つ目は、EdTech系企業や大学などの研究機関と協働のためのネットワークを構築し、公教育の本質と正当性の原理にかなったサービスをつくること。例えば、自己選択や自己決定を子どもに委ねると、関心が似ている子同士が集まって協同の学びが行われがちです。そこで今、ScTN質問紙の結果とEdtech系企業のスタディーログのデータ連携を行い、異なる関心を持つ子同士を出会わせてあげられるようなグループ編成のレコメンド機能を開発しています。

苫野 3つ目は、若手研究者の育成とそのネットワークの形成。今、いろいろな学校が変わろうとしています。本来ならさまざまな研究者が学校に張り付いて支援すべきですが、現状は山口さんのように科学的理論の知識をお持ちで、かつ哲学原理をベースに精緻な議論ができる人がいないんですよね。こうした人をもっと増やして教育現場に本当に役立つ研究をできるようにし、教育学をもっと何段階もアップデートしたいと思っています。

(文:編集部 佐藤ちひろ、注記のない写真:山口氏・苫野氏提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら