「根本的議論」なき教育、研究者・山口裕也と哲学者・苫野一徳が共に抱く懸念 「学びの構造転換」を支援する質問紙を開発

苫野 近年、エビデンスに基づく教育政策(EBPM)の重要性が強調されています。それ自体はすごく大事なことですが、「そもそも何のために」があいまいだと、適切なエビデンスも収集できません。哲学原理が根底に敷かれていれば、具体的な教育構想の議論も、その構想にかなうエビデンスの取得や活用もぶれずに進めることができます。だから私たちは、「哲学原理とエビデンスに基づいた実践「Philosophical principles and Evidence Based Practice」(以下、P-EBP)を掲げており、これを広めたいと考えているのです。

授業改善や学校運営に活用できる「ScTN質問紙」の中身とは?

――法人設立と同時に、「ScTN質問紙」という、児童生徒が回答する形の調査質問紙をリリースされました。ScTNのホームページとMEXCBT(メクビット)で無料公開されていますが、狙いや内容をお聞かせください。

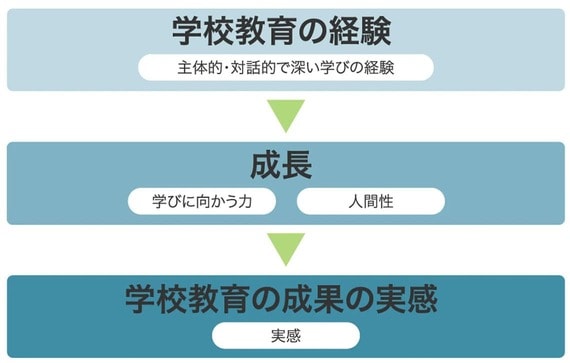

山口 どのような資質・能力の育成を目指し、どのような学習活動や教育環境が整っていれば、公教育の本質や正当性にかなう教育の状態だといえるのか、そのことを質問紙で具体化しました。主に、主体的・対話的で深い学びを中心とした「学校教育の経験」や、学びに向かう力と人間性の「成長」、「学校教育の成果の実感」を測定できます。多くの教育現場で使っていただき、この質問項目が有効かどうかも含めて、いろんな議論や実践を積み重ねられたらいいなと考えています。

(出所:ScTNのホームページ)

苫野 世の中には、根拠なく「これって大事だよね」と話し合いの場で出てきた質問項目を基に因子分析をして作ったような質問紙が多いですが、山口さんが作ったこの質問紙は、哲学原理を根拠としており、教育や心理学、統計学なども踏まえている。まさにP-EBPである点が大きな特徴となっています。

――どのような場面で活用できますか。

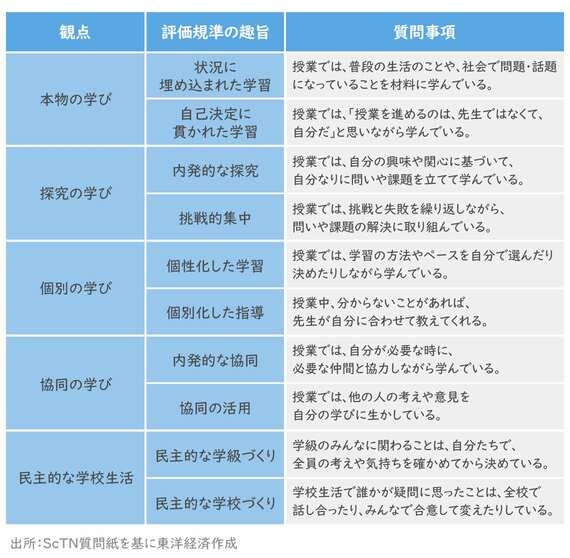

山口 先生方がご自身の授業を振り返るために行うほか、学校運営を目的に校長先生が自校で実施するケース、いじめ・不登校の未然防止を図るために教育委員会が所管する学校で実施するケースなど、さまざまな目的で使えます。例えば、授業改善に役立てたい先生方は、「学校教育の経験」に含まれる次のような質問項目が参考になります。

公教育の本質の1つが自由に生きる力を育むことならば、授業の中身も教員主体による一斉一律の授業ではなく、子どもが自己選択・自己決定をして学んでいくことが大事ですよね。また、自由の相互承認の感度を育むには、自身の得意を生かして苦手を補いながらみんなで学ぶことも重要です。そうしたことが質問項目に表現されています。

例えば、探究の学びの観点では「授業では、自分の興味や関心に基づいて、自分なりに問いや課題を立てて学んでいる」、個別の学びの観点では「授業では、学習の方法やペースを自分で選んだり決めたりしながら学んでいる」、協同の学びの観点では「授業では、自分が必要な時に、必要な仲間と協力しながら学んでいる」といった質問項目があります。

――各質問項目の内容がどれくらい実現できているか実態を把握でき、授業改善につなげられるのですね。

山口 はい。また、先生同士で質問項目を共有することで、「学びの構造転換のためにはこうした教育を目指せばいい」「この学年のこの単元はこういう授業をつくればいい」といった方向性を共通理解できるメリットも大きいです。

――NTTコミュニケーションズの学習eポータル「まなびポケット」の導入校では、「ScTN View」というサービスでScTN質問紙の分析結果が可視化できるそうですが、こうしたサービスが使えない教育現場が質問紙を活用するのは難しいのではないですか。