「蓑手章吾×川上康則」&「戸ヶ﨑 勤×今村久美」が語る、これからの学校のあり方 子も教員も自由に、前例にとらわれない改革を

虐待防止法が定める4種類の児童虐待のうち、「身体的虐待」と「性的虐待」は明らかな違法だが、子どもが自信を失うほど威圧的に叱責するなどの「心理的虐待」や、いじめなどの解決すべき問題を放置する「ネグレクト」はグレーゾーンにあり、見過ごされがちだった。この問題は、例えば研修で子どもに害のある言葉(毒語)のリストを作ってチェックするなどの対策では解決しない。川上氏は、「教員が自身に『こうあるべき』とかけた呪縛にとらわれていることを自覚することが大切」としたうえで、「上位者の権威が強い組織ほどマルトリートメントの連鎖が起きやすい。職員室の風通しのよい雰囲気は重要で、毒語に気づいて声をかけてくれる同僚の存在も助けになる」と話す。

教員の余裕のなさについて、蓑手氏は「教員は、自身が受けた教育の中で上手に大人の期待に応えてきた人が多いと思うが、すべての期待に応えようとすれば潰れてしまう。『それをやることで子どもが伸びるのか』を基準に、やらなくてもいいことを決めることも大事ではないか」と語った。

【Talk Session2】

「GIGAスクール構想3年目の実際」-個別最適な学びと協働的な学び-

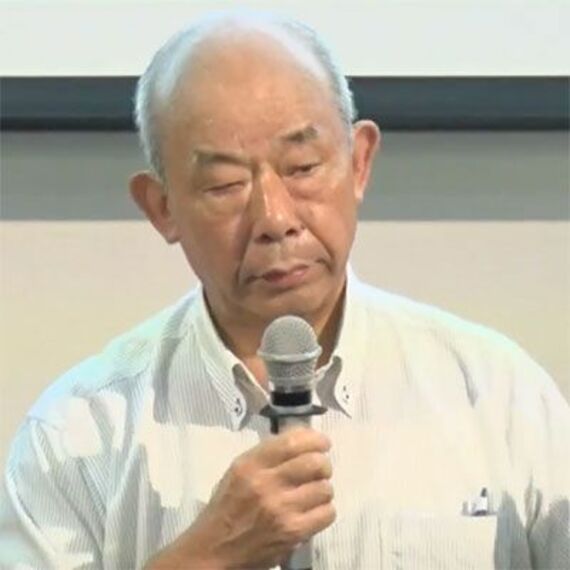

戸田市教育委員会 教育長 小中学校校長、戸田市および埼玉県教育委員会指導主事などを経て2015年より現職。現在、第12期中央教育審議会委員。その分科会である初等中等教育分科会、教育課程部会、教員養成部会、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方に関する特別部会などの委員や、文部科学省の「令和の日本型学校教育」を推進する地方教育行政の充実に向けた調査研究協力者会議の委員など幅広い教育カテゴリーの委員を務める。

教育長就任時から、①AIでは代替できない能力やAIを活用できる能力の育成、②産官学と連携した知のリソースの活用、③3K(経験・勘・気合い)から脱したエビデンス重視の教育、④教育を科学すること、という4つのコンセプトを掲げて教育改革を推進している

慶応大学卒。2001年にNPOカタリバを設立し、高校生のためのキャリア学習プログラムの提供を開始。11年の東日本大震災以降は子どもたちに学びの場と居場所を提供、コロナ禍以降は、経済的事情を抱える家庭に対するオンライン学習支援やメタバースを活用した不登校支援を開始するなど、社会の変化に応じてさまざまな教育活動に取り組む。

ハタチ基金代表理事。地域・教育魅力化プラットフォーム理事。文部科学省中央教育審議会委員。朝日新聞パブリックエディター

「横並び」や「前例」にとらわれない埼玉県戸田市の改革

学校現場の課題は、生徒指導や授業改善、社会に開かれた教育課程など、さまざまあるが、それらを議論するだけでは解決に結び付かない。先進的な改革を実践する埼玉県戸田市の教育長、戸ヶ﨑勤氏は「最大の障害は、横並びや前例踏襲を尊重する教育界のムラ社会的マインドセットだ」と指摘した。「児童生徒が出ていく社会を知ろうとしないのは不誠実」「学校という学びの場を子どもたちが未来を感じられる空間に」「凡庸な90点の取り組みより60点でも夢のある挑戦を」の3つを合い言葉に、変革に向けた現場の自走を促す取り組みをしてきた。

2016年からはGIGAスクール構想に先駆けてICT活用もスタート。当初は「どこの自治体もやっていない」「ICTがなくても困らない」と抵抗の声もあったが、研修の場などで実際に使ってよさを実感してもらうなど、教員の「腹落ち」を重視しながら、ICTを活用したプログラミング教育やPBL(課題解決型学習)のカリキュラム作りを現場教員と進めてきた。

さらに、「AIで代替できない能力」「AIを活用できる能力」の育成や、経験や勘に頼るだけでなくデータを使って「教育を科学する」ことにも注力。教育委員会や市役所内の子どもに関する情報を統合するデータベースを構築し、子どものSOSの早期発見を目指している。また、民間企業に「実証の場」として市内の全18小中学校を提供するという考え方で、企業とのウィンウィンな関係を他自治体に先駆けて構築し、予算をかけずに先端リソース・知見を取り入れた産学連携の例は約100にも上る。