大学無償化制度利用でのFラン大進学、「高卒で就職より1000万円損」の訳 強い進学志向と「修学支援制度」の不条理とは

「進路多様校や教育困難校には母子家庭など貧困家庭の子どもも多く、収入面で修学支援制度の対象になる割合が高い。学生集めに苦慮するいわゆる『Fラン』と呼ばれるような大学や専門学校が、そこに商機を見いだすこともあるわけです。完全な売り手市場で新卒高校生に向けた待遇条件が上がる中、この制度を使って進学することが本当にいちばんいい選択なのか。一度じっくり考えてみてほしいのです」

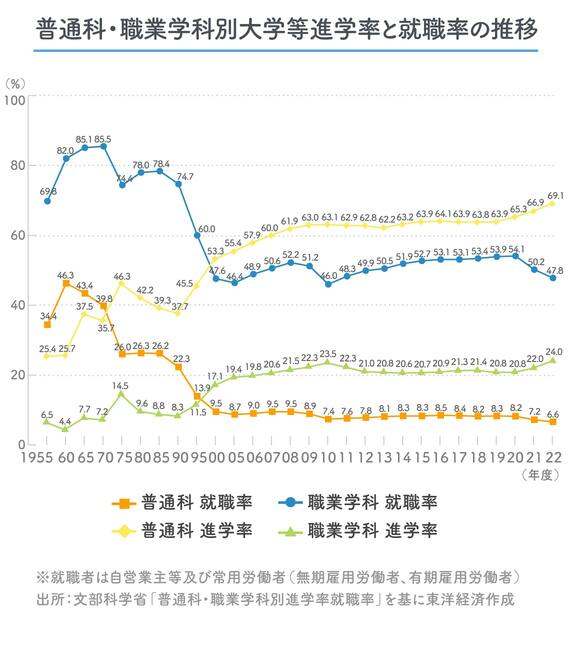

下の図を見ると、とくに1990年ごろから、高卒での就職率が大きく下がっていることがわかる。それに反比例して進学率は上昇。普通科高校では卒業者のほぼ7割が何らかの形で進学し、就職する人の割合は20年以上前から1割を切っている。思考停止でこの多数派に乗ることが、必ずしも「いちばんいい選択肢」であるとは限らないのだ。

「放棄所得の1000万」を取り戻すことができる進学なのか

「評定平均値が3.5未満の生徒」が、その学力のまま入れる大学や専門学校に進んだとしよう。彼あるいは彼女は当然、高卒で就職するよりもいい仕事に就くことを求めているはずだ。だがそううまく運ばないことが多い。

「よりよい仕事を求めて大学に行ったはずなのに、結果は居酒屋チェーンやスーパーマーケットなど、高校卒業時にも就職できたところへ行くという例は珍しくありません。高卒で就職した際の年収を250万円だったと仮定すると、大学に通った4年間の放棄所得※は1000万円。これをそのレベルの大学に通ったことで取り戻せるかというと、私はおそらく無理だろうと思います」

そのため、修学支援制度を生徒に積極的に説明しない進路指導担当教員もいると澤田氏は言う。若者が憧れやすいが就職には結び付きにくい、アニメや声優の専門学校のパンフレットを進路指導室の目立たない場所に置くなど、安易な進学に目を向けさせない努力をする教員もいるそうだ。だが、こうした制度の実情を生徒に率直に伝えて就職指導をすることは、教員にとっては大きな負担になるとも続ける。

「高卒者の就職活動では、職場見学や面接のアポ入れも教員の仕事になります。まだまだ就業意識の低い高校生一人ひとりの特性を見極めて指導するのはとても大変なことで、しかも学校現場では進学率を上げたほうが評価される。教員にとっては進学させたほうが楽だし、どんな進路でも『生徒本人の希望を尊重した』と言ってしまえばいいわけです」

だからこそ、澤田氏は進路指導を担当する教員に向けた進路情報誌『高卒進路』を発行することにした。好条件の求人を見つける力が足りない高校生を導き、よりよい形で社会につなぐ重要な役割を、高校の教員が担っていると考えるからだ。

「日本経済を底上げするカギを握っているのは、進路多様校の教員だと思います。でも、先生方も学校の外のことはなかなかわからない。そこで『高卒進路』で少しでも情報を提供できればと考えました。今年で創刊4年目を迎えましたが、現場の先生に熱心な読者も増えてきて、手応えを感じています」

※放棄所得……大学に進学することで失う、高卒で働いた場合に得られたはずの所得